過去の記事一覧

-

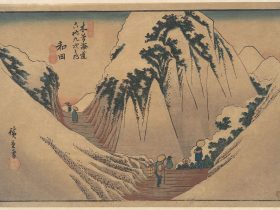

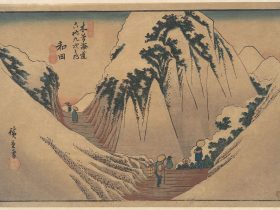

「木曽海道六拾九次之内 和田」(Kiso Kaidō Rokujūkyū Tsugi no Uchi Wada)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵シリーズ「木曽海道六十九次」の一つです。以下に詳細を説明します。

…

-

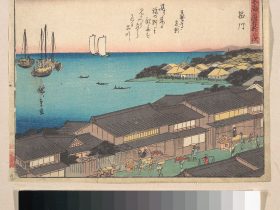

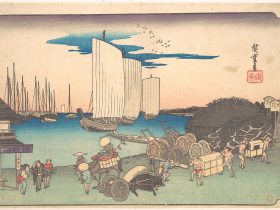

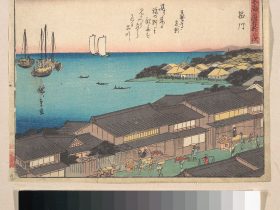

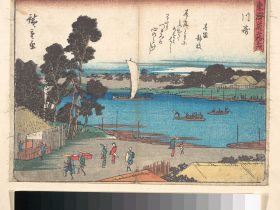

「東海道五十三次 品川」(Tōkaidō Gojūsan-tsugi Shinagawa)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵シリーズ「東海道五十三次」の一つです。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家:…

-

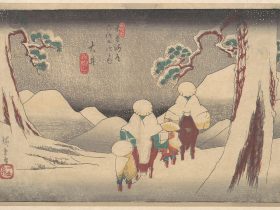

「木曽海道六拾九次之内 大井」(Kiso Kaidō Rokujūkyū Tsugi no Uchi Ōi)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵シリーズ「木曽海道六十九次」の一つで、特定の風景を描いた作品です。以下に詳細…

-

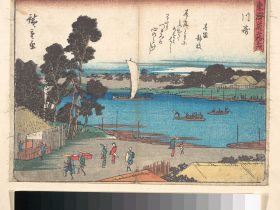

「東海道五十三次 川崎」(Tōkaidō Gojūsan-tsugi Kawasaki)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵シリーズ「東海道五十三次」の一つで、特定の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

…

-

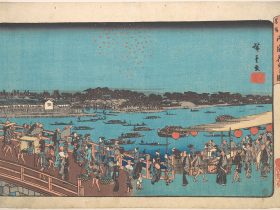

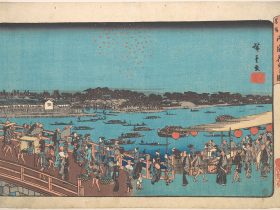

「東都名所 両国花火の図」(Edo Meisho Ryogoku Hanabi no Zu)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、特定の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌…

-

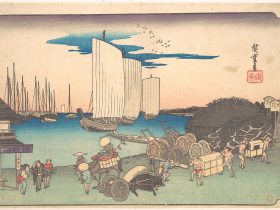

「東都名所 高輪の夕景」(Takanawa no Yugake)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、特定の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hi…

-

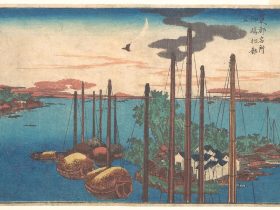

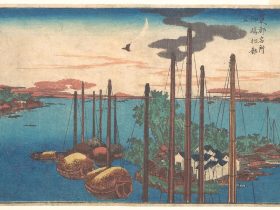

「東都名所 佃島初郭公」(Edo Meisho Tsukudajima Hajikaki Kō)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、特定の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家:…

-

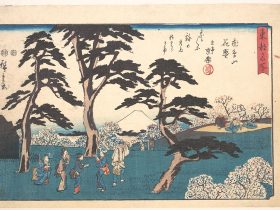

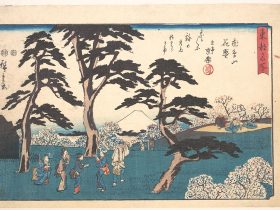

「東都名所 飛鳥山花盛」(Asukayama Hanazakari)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、特定の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa …

-

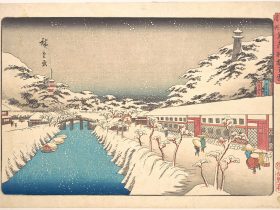

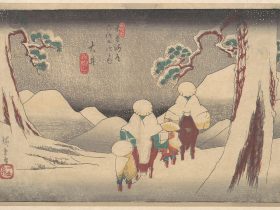

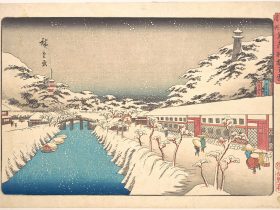

「東都名所 芝赤羽根之雪」(Shiba Akabane no Yuki)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、特定の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagaw…

-

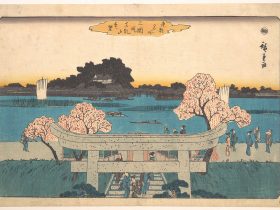

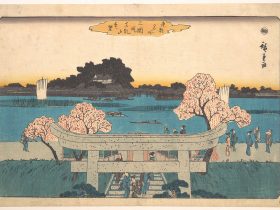

「三囲堤待山圓墓」(Mimeguri Zutsumi Matsuchiyama Embo)は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、具体的には「東都名所」シリーズの一部です。以下に詳細を説明します。

作品概要

…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント