カテゴリー:1◆東洋美術史

-

「朝顔」は、日本の画家柴田是真(しばた ぜしん)によって制作された作品です。柴田是真は、1807年から1891年にかけて活動した日本の画家で、江戸時代末期から明治時代初期にかけて活躍しました。この作品は、約1860年頃…

-

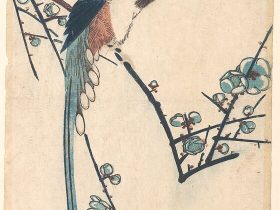

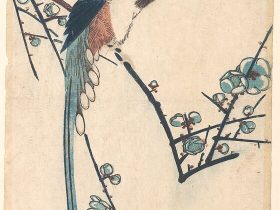

「梅に三光鳥」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、歌川広重によって制作された作品です。広重は、東京(当時の江戸)で生まれ、同地で亡くなりました。この作品は、木版画技法を用いて制作され、和紙に墨と色彩…

-

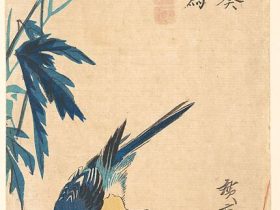

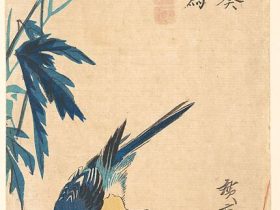

「青い鳥」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、歌川広重(うたがわ ひろしげ)によって制作された作品です。広重は、東京(当時の江戸)で生まれ、同地で亡くなりました。この作品は、木版画技法を用いて制作さ…

-

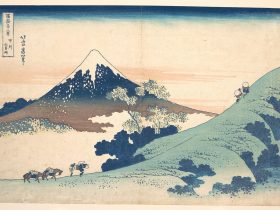

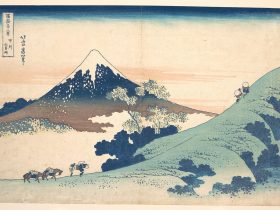

「冨嶽三十六景 甲州犬目峠」は、日本の浮世絵師葛飾北斎(かつしか ほくさい)による作品で、彼の代表作の一つです。北斎は、江戸(現在の東京)で生まれ、同地で没しました。この作品は、木版画技法を用いて制作され、和紙に墨と色…

-

「枝垂れ桜」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、歌川広重(うたがわ ひろしげ)によって制作された作品です。広重は、東京(当時の江戸)で生まれ、同地で亡くなりました。この作品は、木版画技法を用いて制作…

-

「バラ」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、歌川広重(うたがわ ひろしげ)によって制作された作品です。広重は、東京(当時の江戸)で生まれ、同地で亡くなりました。この作品は、木版画技法を用いて制作され…

-

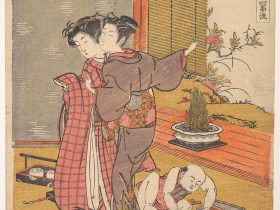

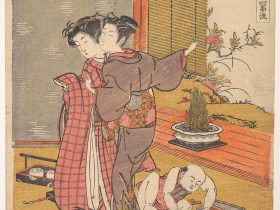

「着物見る美女二人」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、礒田湖龍斎(いそだ こりゅうさい)によって制作された作品です。制作年は約1735年から1790年頃とされています。この作品は、木版画技法を用い…

-

「二人の宮廷の女性」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、北川菊麿(きたがわ きくまろ)によって制作された作品です。制作年はおそらく1815年と推定されています。この作品は、摺物(すりもの)と呼ばれる…

-

「ハレとタンポポ?」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、久保春満(くぼ しゅんまん)によって制作された作品です。制作年はおそらく1820年とされています。この作品は、摺物(すりもの)と呼ばれる木版画…

-

「本を洗う」は、江戸時代(1615年〜1868年)の日本の浮世絵師、礒田湖龍斎(いそだ こりゅうさい)によって制作された作品です。この作品は、木版画技法を用いて制作され、和紙に墨と色彩が使われています。

作品は、…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント