カテゴリー:1◆東洋美術史

-

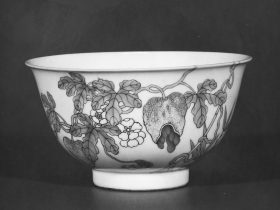

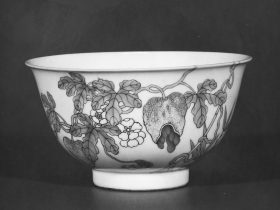

「景徳鎮窯粉彩瓜迭綿延碗」は、清代乾隆帝の時代(1736年から1795年)の18世紀に景徳鎮で制作された陶磁器であり、以下に詳細な説明をします:

時代と文化: 乾隆帝の時代は清代の中でも陶磁器の黄金期であり、景…

-

「景徳鎮窯月白釉暗花蒜頭瓶」は、清代乾隆帝の時代(1736年から1795年)に景徳鎮で制作された陶磁器であり、以下に詳細な説明をします:

時代と文化: 清代の景徳鎮は、中国で最も著名な陶磁器の産地であり、その陶…

-

「景徳鎮窯青花釉里紅桃形壺」は、清代(1644年から1911年)の19世紀に景徳鎮で制作された陶磁器で、以下に詳細な説明をします:

時代と文化: 清代の景徳鎮は中国で最も有名な陶磁器の産地であり、青花と呼ばれる…

-

「鈞窯皿」は、中国北宋時代(960年から1127年)の作品であり、11世紀から12世紀にかけて制作されたとされています。以下は詳細な説明です:

時代と文化: 北宋時代は中国の陶磁器が多くの名作を生み出した時期で…

-

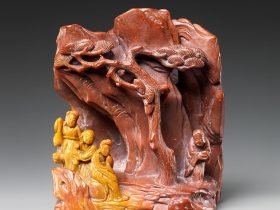

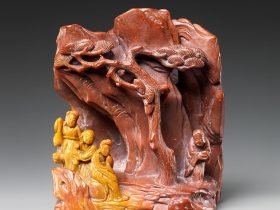

「壽山石雕人物故事山子」は、清代(1644年から1911年)後期から19世紀初頭にかけての作品で、中国で制作された石鹸岩(しょうせきがん)で彫刻された人物像です。以下は詳細な説明です:

時代と文化: この彫刻は…

-

この「ひょうたん形瓶」は、清代(1644年から1911年)の乾隆帝の時代(1736年から1795年)の作品で、18世紀に中国で制作されました。以下は詳細な説明です:

時代と文化: この瓶は清代乾隆帝の時代のもの…

-

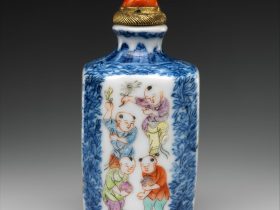

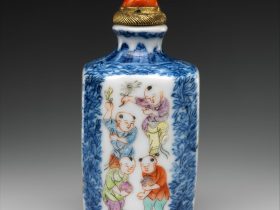

「景徳鎮窯青花粉彩嬰戲圖鼻煙壺」は、中国清代(1644年から1911年)道光帝の時代(1821年から1850年)に景徳鎮で制作された作品です。この鼻煙壺は、青花と粉彩を組み合わせた技法で装飾されており、非常に美しいもの…

-

「銀累絲燒藍嵌寶菱花盒」は、中国清代(1644年から1911年)の作品で、具体的には18世紀後半から19世紀初頭に制作されたとされています。この盒は、銀を基にした「累絲燒藍」(lěisuī shāo lán)技法と呼ば…

-

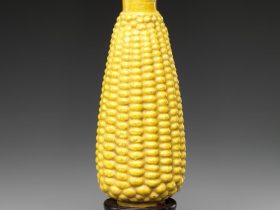

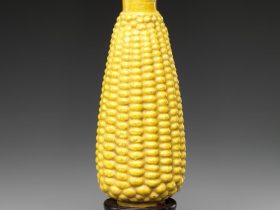

「景徳鎮窯像生瓷玉米形鼻煙壺」は、中国清代(1644年から1911年)の作品で、具体的には18世紀後半から19世紀にかけて制作されたとされています。この鼻煙壺は景徳鎮で焼かれた窯で作られた「像生瓷」(xiàngshēn…

-

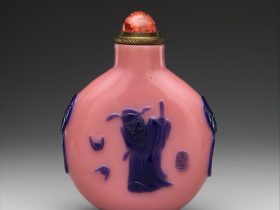

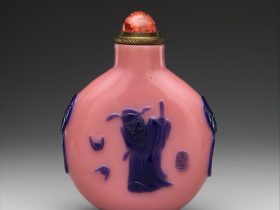

「套料玻璃鍾馗圖鼻煙壺」は、中国清代(1644年から1911年)の作品で、具体的には19世紀中期に制作されたとされています。この作品は、玻璃の上に重ねられた装飾が特徴的な鼻煙壺で、赤珊瑚製のストッパーが付いています。

…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント