カテゴリー:1◆東洋美術史

-

https://youtu.be/94f12P4TkKI?si=tqfuxCEuBQXyNejG

沈黙する都市の機構――松本竣介《N駅近く》に見る人間と社会の臨界点匿名化する群衆の中で、個の輪郭を探す

…

-

https://youtu.be/wHkKzwsOzbI?si=yvqZ6ILXdKHIOqvl

沈黙の青——松本竣介《黒い花》にみる都市の孤独と精神の風景透明な層の中に潜む声なき抵抗と、1940年代の青の寓…

-

https://youtu.be/RrJIui-v_9w?si=SBtl8kzpj7tDriOD

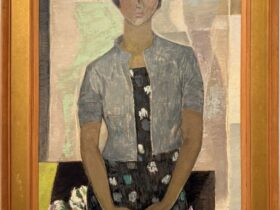

静かに立つ光——深沢紅子《立てる少女》にみる戦後女性像の美学色と余白の呼吸が紡ぐ、ひとりの少女の内なる時間

…

-

https://youtu.be/9-AnRw80g5w?si=9e9LO32GnDAwWZNV

色の詩が聴こえる——甲斐仁代《秋のうた》にみる光と時間の層1959年、色彩の響きで季節を奏でた一枚の“うた”

…

-

https://youtu.be/R6wJgsTJ3ro?si=mrQIYPaVgooUcKcD

凝縮する存在——藤川栄子《塊》にみる形と精神の臨界点1959年、日本抽象絵画の転換点に立ち現れた“見る”と“感…

-

https://youtu.be/cbgDm4TqXWA?si=vy4ASNlovEWkFvIj

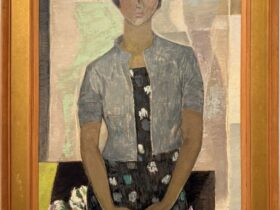

「色彩の静けさ――森田元子《想い》にみる戦後初期の女性のまなざし」

1947年、敗戦からわずか二年後に開…

-

https://youtu.be/PU7ImfgSR9s?si=w3_sHV-R_twSAilc

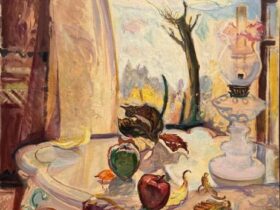

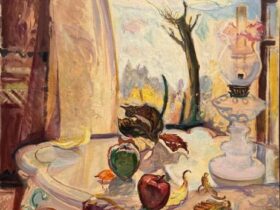

「窓の向こうの再生――有馬さとえ《題名不詳》にみる戦後の呼吸」

東京国立近代美術館が所蔵する有馬さとえの…

-

https://youtu.be/VQXcjSkZHUA?si=Dmx0Ko5XDNuqRcVS

軽やかなる抵抗の絵画――桂ゆき《秋》にみる自由と遊戯の精神抽象と具象のはざまで揺れる、戦後前衛美術における女性…

-

https://youtu.be/3nheapAoYqQ?si=7E3aYtSgxKdp2G_1

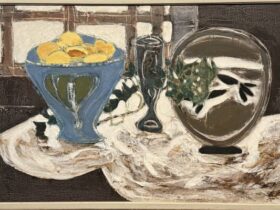

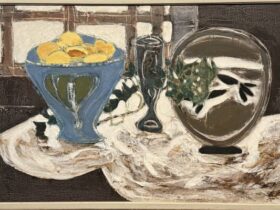

赤の記憶——三岸節子《静物(金魚)》にみる戦後洋画の再生-黒と白の狭間に泳ぐ生命、女性画家の眼差しが切り拓いた…

-

https://youtu.be/va4jwUqLYrs?si=l-75MWIDFdhS--fk

海の神話を超えて——竹内栖鳳《海幸》と近代日本画の臨界点-写生の精神と戦時下の美学が交錯する、巨匠最後のまなざ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント