カテゴリー:1◆東洋美術史

-

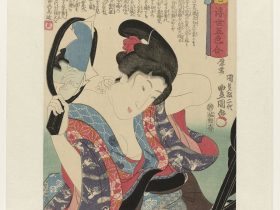

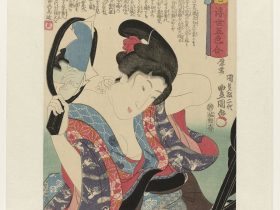

「浮世五色合 白」は、歌川豊国(初代)による浮世絵の作品で、「白」をテーマとして制作された美人画の一部です。以下はこの作品に関する詳細です:

歌川豊国: 歌川豊国(初代)は、19世紀初頭の江戸時代に活動した浮世…

-

「浮世五色合 黄」は、歌川豊国(Utagawa Toyokuni)による浮世絵の作品で、「黄」をテーマとして制作された美人画の一部です。以下はこの作品に関する詳細です:

歌川豊国: 歌川豊国(初代)は、19世紀…

-

「リュウテキ」は、「龍笛」とも表記され、日本の伝統的な楽器の一つで、雅楽(宮廷音楽)などで使用される楽器です。練習時、吹奏楽時に使用するためのリュウテキは、2つの中で長い方です。これは、複製簡単な太鼓と一緒に演奏するた…

-

約1610年から1620年頃に制作され、後に日本で改修された「槍兵の兜(Dutch or Flemish, later modified in Japan)」は、鋼、漆、金、真鍮などの素材からできています。この兜は、バ…

-

19世紀の楽器で、特定の楽器制作者「Katsu」Tajimaによって制作されたことがわかっています。これは日本の楽器で、19世紀に活動した楽器製作者の名前が含まれています。

具体的な楽器の説明によれば、この「京胡…

-

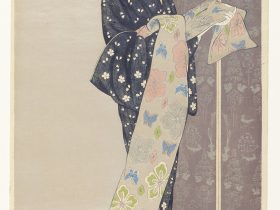

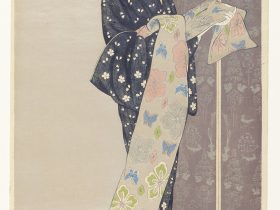

1920年に制作された「夏装の娘」は、日本の浮世絵師である橋口五葉(Hashiguchi Goyō)による美術作品です。この作品は、浮世絵の伝統的な技法と日本の美意識を組み合わせたもので、特に若い女性が夏の季節に着る着…

-

中国の三弦(sanxian)に由来し、三味線(shamisen)は語り部の歌、文楽(人形劇)、歌舞伎(演劇)、および箏の室内楽である三絃(sangen)として使用されます。現代のバージョンはプラスチックを使うことが一般…

-

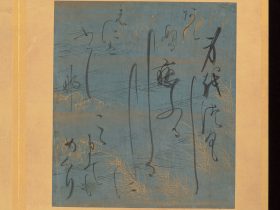

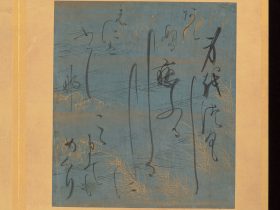

「小野お通書 源氏物語画帖」は、日本の著名な文学作品「源氏物語」を題材とした書道作品で、作者は小野のお通(小野の通または小野のつう、Ono no OzūまたはOno no Tsūとも表記)として知られる人物です。小野お…

-

「三美人光明皇后」は、柳竜橋真斎(Ryûryûkyo Shinsai)によって制作された浮世絵の一つです。この作品は、光明皇后(Kômyôgô)とされる皇后および彼女の美しさを称賛する美人画です。

具体的な情報に…

-

1861年に歌川国貞(Utagawa Kunisada I)によって制作された「秋の着物女性」は、日本の浮世絵の一つです。歌川国貞は、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した浮世絵師で、特に美しい女性や歌舞伎役者を描いたこ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント