カテゴリー:1◆東洋美術史

-

「芭蕉太湖石図」は、日本の画家である高橋草坪(たかはしそうそう)によって描かれた絵画作品です。高橋草坪は明治時代から大正時代にかけて活動した画家で、日本の美術界において重要な役割を果たしました。

「芭蕉太湖石図」…

-

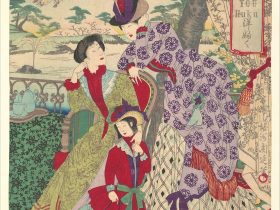

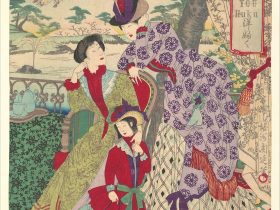

「東風俗福づくし 洋ふく」は、日本の浮世絵師である吉田 (橋本)周布(Yōshū Hashimoto Chikanobu、1838–1912)によって制作された浮世絵のシリーズの一部です。このシリーズは、明治時代(18…

-

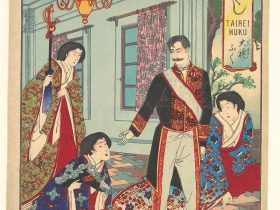

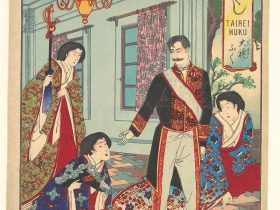

「東風俗福づくし 大礼ふく」は、日本の浮世絵師である吉田(橋本)周布(Yōshū Hashimoto Chikanobu、1838年-1912年)によって制作された浮世絵のシリーズの一部です。このシリーズは、明治時代(…

-

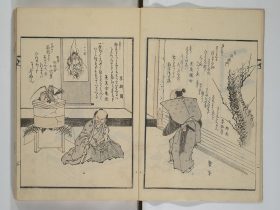

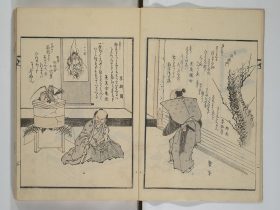

江戸時代において、葛飾戴斗(Katsushika Taito)は浮世絵の画家として知られており、「日本名物画賛集」(にほんめいぶつがさんしゅう)という作品については、次のような情報があります。

「日本名物画賛集」…

-

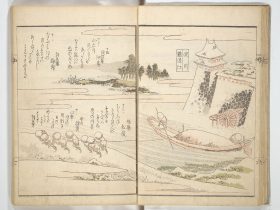

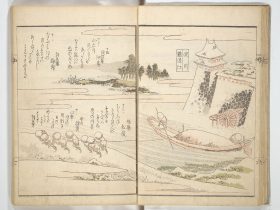

魚屋北渓(Uoya Kitkei、1767年 - 1826年)は、江戸時代に活躍した日本の浮世絵師で、主に風景画を得意としました。彼の代表作の一つである「狂歌扶桑名所図会」(くるうた ふそう めいしょ ずえ)は、日本の…

-

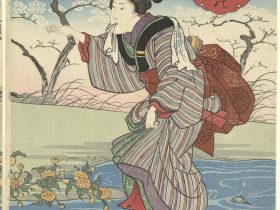

「摄津国土井玉川」は、日本の浮世絵師、歌川国芳(Utagawa Kuniyoshi)による作品で、制作年が1847年以降から1848年以前にかけての間に制作されたとされています。以下はこの作品に関する詳細です:

…

-

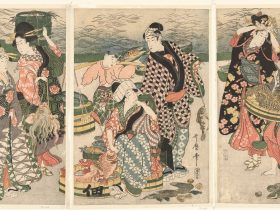

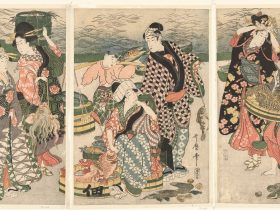

「芝浦魚市之図」は、日本の浮世絵師である喜多川歌麿(2代目)による作品で、1807年に制作されたとされています。以下はこの作品に関する詳細です:

喜多川歌麿(2代目): 喜多川歌麿は、浮世絵の歴史において重要な…

-

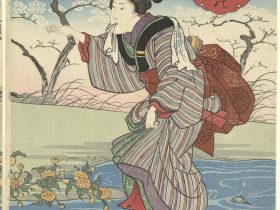

「浮世五色合 青」は、歌川豊国(初代)による美人画の作品で、「青」をテーマとして制作された浮世絵の一部です。以下はこの作品に関する詳細です:

歌川豊国(初代): 歌川豊国(初代)は、19世紀の日本の浮世絵師で、…

-

桃山時代(ももやまじだい)の「列子図襖(れっしとふすだ、Resshi-zu fusuma)」は、日本の美術作品で、この時代の特徴的な作品の一つです。桃山時代は、約1573年から1603年までの日本の歴史的期間を指し、戦…

-

「山城国井手北玉川」は、日本の浮世絵師である歌川国芳(Utagawa Kuniyoshi)による作品で、紀元1847年頃に制作されたとされています。以下はこの作品に関する詳細です:

歌川国芳: 歌川国芳は、江戸…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント