カテゴリー:1◆東洋美術史

-

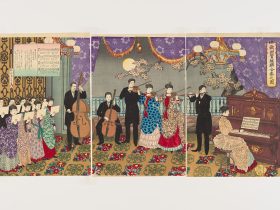

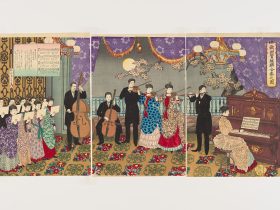

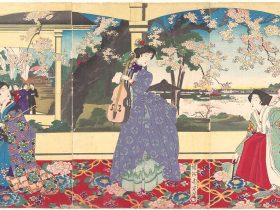

明治時代、芳州(橋本)周延(Yōshū Hashimoto Chikanobu、1838年-1912年)は、「欧州管絃楽合奏之図」(Ōshū Kan-gen-gaku Gassō no Zu)という作品を制作しました。…

-

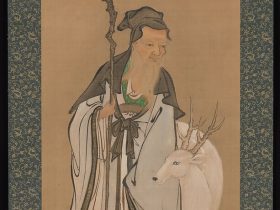

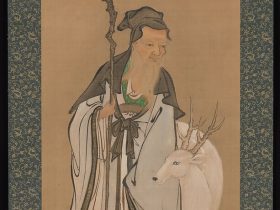

江戸時代、狩野探信(守道)(Kano Tanshin Moromichi)は「寿老人」(Jurojin)というテーマに関連する作品を制作しました。寿老人は七福神の一つで、長寿と幸福を象徴する神の存在です。探新師守道の作…

-

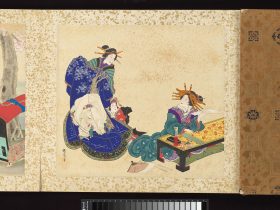

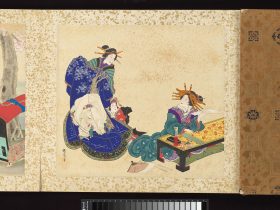

「当世庶民風俗画帖」(とうせいしょみんふうぞくがちょう)は、明治時代の日本で制作された美術作品の一つです。この作品は、日本の浮世絵師である豊原国周(とよはらくにちゅう)によって制作されました。豊原国周は明治時代に活躍し…

-

江戸時代における「不動明王像(Fudō Myō-ō zō)」は、仏教の不動明王を表現した彫刻の一形態です。不動明王は、密教や真言宗などの仏教宗派で信仰される、怒りの姿を持つ智慧・力の菩薩であり、信者たちの煩悩や災厄を断…

-

「滝見業平図」は、江戸時代に狩野派の画家である狩野常信(Kano Tsunenobu)によって描かれた三連作の絵画で、日本で最も有名な名所(meisho)とされる三つの場面を表現しています。それぞれの場面は、10世紀に…

-

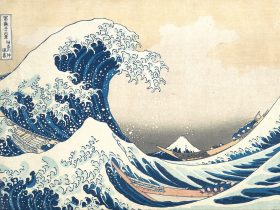

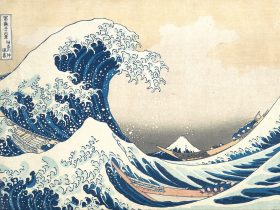

江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎(Katsushika Hokusai)による「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」は、日本の浮世絵の代表作の一つで、特に北斎の「富嶽三十六景」シリーズの中でも有名です。

以下はこの作品につい…

-

江戸時代の画家であるShōun Genkei(正雲元慶)は、日本の歴史的な美術家の一人です。彼は1648年に生まれ、1710年に亡くなりました。彼の代表的な作品には「羅漢像」(Rakan-zo)があります。

「羅…

-

歌川芳盛(Utagawa Yoshimori)の「五ケ国之内 アメリカ」は、日本の江戸時代に描かれた浮世絵(ukiyo-e)の作品で、1850年代末に日本が外国貿易を解禁した後、日本の一般大衆にとって外国の来訪者の異国…

-

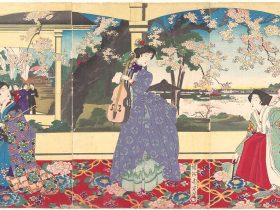

明治時代の日本の画家、橋本周延(はしもと ちかのぶ)、または一般に知られている名前である「洋舟親」(ようしゅう ちかのぶ)による作品「踏舞会 上野桜花観 遊ノ図」は、日本の明治時代に制作された絵画です。

以下はこ…

-

「諸鳥十二禽」(しょちょうじゅうにきん)は、江戸時代の日本で活動した鳥文斎栄之(とりぶんさい えいし)という画家によって制作された美術作品の一部です。この作品は、日本の鳥をテーマにしたシリーズの一部で、「尾長鳥」(おな…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント