カテゴリー:1◆東洋美術史

-

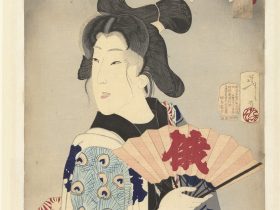

1888年、月岡芳年による絵画「廊の芸者」は、日本の浮世絵(うきよえ)の一部として知られる作品です。浮世絵は、江戸時代から明治時代にかけて、日本で非常に人気のある木版画の形式で、芸者や風俗、風景などを描いた美しい作品が…

-

明治時代に尾形月耕(Ogata Gekkô)によって描かれた絵画「美人花競 加賀の千代」は、美人や花を競う場面を描いた作品です。特に、この絵画は歌人として知られる加賀の千代(Kaga no Chiyo)を美しく描写して…

-

1896年に尾形月耕(Ogata Gekkô)によって制作された「キツネの精霊」は、幻想的なテーマを取り上げた絵画です。

この作品では、キツネの精霊が描かれており、おそらく日本の伝説や民話に関連したテーマを表現し…

-

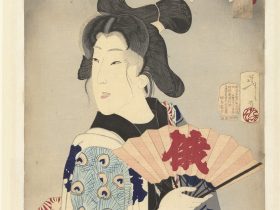

「太鼓を持つ女性」は、葛飾北雲(Katsushika Hokuun)による制作された美人画や日本の風俗を描いた浮世絵の一例です。

この絵画では、美しい女性が太鼓を持っている様子が描かれています。美人画は、浮世絵の…

-

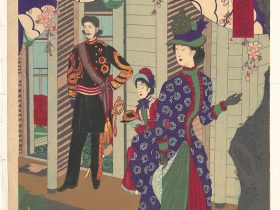

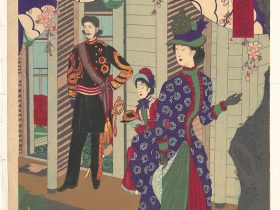

明治時代、橋本周延(Yōshū Hashimoto Chikanobu)による「上野公園開花図」(Ueno Kōen Kaika-zu)は、日本の浮世絵で、明治時代に上野恩賜公園(通称、上野公園)で行われる桜の花見の様…

-

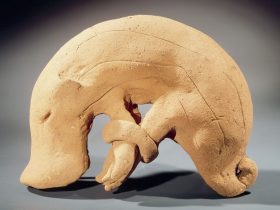

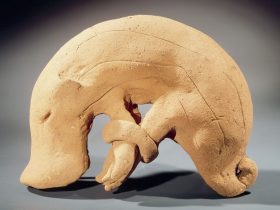

「埴輪猪」(はにわいのしし)は、日本の古代史と考古学に関連する要素です。埴輪は、古代日本の古墳に関連する陶器や土偶の一種で、埋葬儀礼に使用されたものと考えられています。埴輪はさまざまな形状を持っており、動物や人間の姿を…

-

江戸時代の画家、柴田是真(Shibata Zeshin)による「月に秋草図屏風」は、彼の代表作の一つです。この絵画は、彼の独自の技法と創造力が光る作品の一つとされています。

「月に秋草図屏風」は、秋の風景を美しく…

-

江戸時代の浮世絵師、歌川広重(Utagawa Hiroshige)による「扶養に高麗鶯」(ふようにこうらいおう)は、その作品の一つです。歌川広重は、特に風景画で知られ、その代表的な作品として「東海道五十三次」や「名所江…

-

桃山時代の画家、曽我直庵(そが ちょくあん)による「架鷹図押絵貼屏風」は、日本の美術の歴史における貴重な作品の一つです。この屏風は、絵画と工芸技術を組み合わせた作品であり、その名前からも分かるように「押絵貼り」技法が使…

-

「叭々鳥図屏風」(ぱっぱちょうずびょうぶ)は、桃山時代に制作されたとされる、鳥を描いた屏風のことを指します。桃山時代は、安土桃山時代とも呼ばれ、16世紀末から17世紀初頭にかけての日本の歴史時代です。この時代は、戦国時…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント