カテゴリー:1◆東洋美術史

-

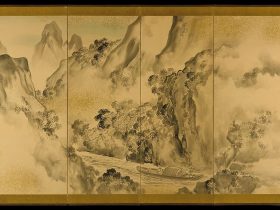

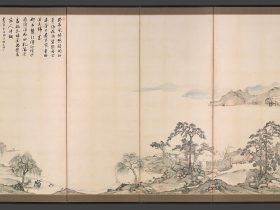

貫名海屋(ぬきなかいおく、Nukina Kaioku)は、江戸時代の日本の画家で、特に屏風画の分野で知られています。彼は1778年から1863年の間に活動し、その作品は四季や風景、自然をテーマにした美しい絵画で高く評価…

-

室町時代に活動した前島宗祐(Maejima Sōyū)に関する情報は限られていますが、彼は室町時代中期に活躍した画家で、日本の美術史における一定の評価を受けています。彼は風景画や山水画の分野で知られており、特に山水風景…

-

「刀拵(つば、Tsuba)(製作者:後藤光明(日本、1816–1856)により署名)制作年代:19世紀材質:銅金合金(赤銅)、金、銀、銅署名:「Gotō Mitsuakira」の署名と、彼の草書のモノグラムが刻まれてい…

-

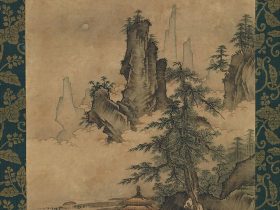

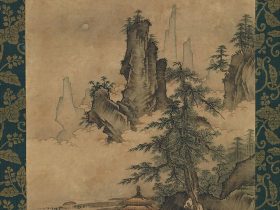

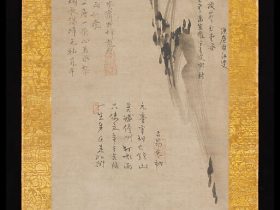

「東坡笠屐図」は、1460年以前に制作された日本の絵画であり、複数の日本の禅僧によって詩が記された作品です。この絵画は、幽玄な風景を背景に、広いつばのある帽子と草履を履いた孤独な人物が歩く様子を描いています。絵画の上部…

-

「源頼朝の玉藻の前のパロディ」は、江戸時代の浮世絵師鈴木晴信(Suzuki Harunobu、1725年–1770年)によって制作された浮世絵の作品で、特定の年(1765年)を暦のサイクルで示しています。この作品は、日…

-

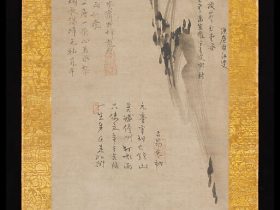

「鉄舟徳済筆 蘭竹石図」は、南北朝時代の日本の画家である鉄舟徳済(Tesshū Tokusai)によって制作されたとされる絵画です。この作品は、蘭竹石と呼ばれる要素を組み合わせた墨絵で、中国の元代の画家である薛権蒲明(…

-

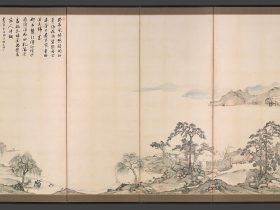

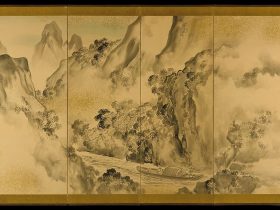

「登峨眉山図屏風」は、明治時代の日本の画家である塩川文麟(Shiokawa Bunrin)によって描かれた絵画で、登峨眉山(Emei Shan)の風景を描いています。この絵画は、風景画のスタイルで、特に山々、霧、そして…

-

「米国グラント氏御通行之繁栄」は、日本の浮世絵師である豊原国周(Toyohara Kunichika、1835年–1900年)によって描かれた浮世絵の作品です。この作品は、明治時代に制作され、特定の歴史的な出来事を描い…

-

「冨嶽三十六景 江戸日本橋」は、日本の浮世絵師葛飾北斎(Katsushika Hokusai、1760年頃–1849年)によって描かれた浮世絵のシリーズ「冨嶽三十六景」の一部です。このシリーズは、富士山を背景にしたさま…

-

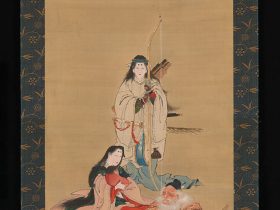

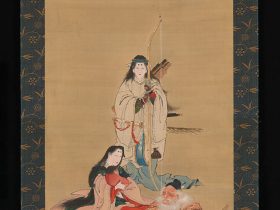

江戸時代の画家、蛟斎北岑(こうさいきっしん)による「神功皇后図」は、日本の歴史や伝説に基づく絵画です。この作品は、神功皇后(じんぐうこうごう)という日本の伝説的な女性の姿を描いたもので、神話や伝承に登場する人物を題材に…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント