カテゴリー:1◆東洋美術史

-

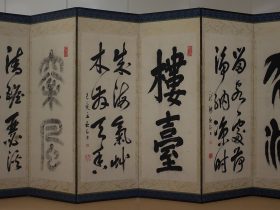

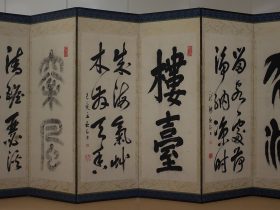

江戸時代に活動した三井親和(みついちかず)による「詩書屏風」は、日本の美術の分野で注目される重要な作品です。詩書屏風は、通常、折りたたみ可能な屏風の形式で制作され、詩や書の文学的な要素を取り入れ、絵画と組み合わせたもの…

-

江戸時代に制作された「日傘の女性を描いた皿」は、コーネリス・プロンク(Cornelis Pronk)とされるデザインによるもので、素材は薄青色の絵付けが施された磁器(Hizen ware; Imari type)です。…

-

江戸時代、勝川春章(Katsukawa Shunsen)が制作した「五代目市川団十郎」は、歌舞伎俳優市川団十郎の肖像画のことを指しています。市川団十郎は江戸時代の歌舞伎舞台で非常に有名な俳優で、その名前は歌舞伎界で著名…

-

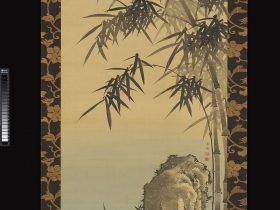

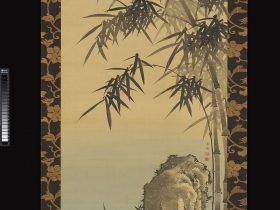

江戸時代、柳沢淇園(Yanagisawa Kien)による「竹石図」は、日本の江戸時代の絵画の優れた例です。柳沢淇園は、江戸時代中期に活動した優れた絵画家で、彼の作品は多くの美術愛好家によって高く評価されています。

…

-

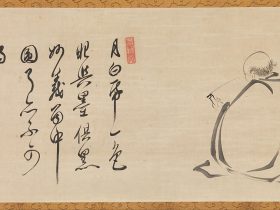

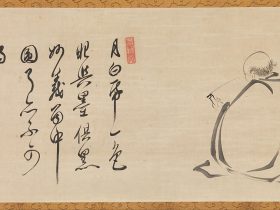

江戸時代、即非如一(Sokuhi Noitsu)は、中国の僧侶で、日本でも知られた曹洞宗の禅僧でした。即非如一は、日本での名前として「Jifei Ruyi」も使用されます。彼は中国から日本に渡り、禅の教義を広めたことで…

-

江戸時代、陶芸家の一人である「一入(Ichinyu)」によって制作された「茶碗」は、茶道における重要な茶道具の一つです。一入は陶芸家の名前であり、実際の名前は不明です。彼の作品は茶道の世界で高く評価され、多くの茶道家や…

-

「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」は、日本の浮世絵師歌川広重(Utagawa Hiroshige)による作品で、彼の代表的な作品の一つです。この浮世絵は「名所江戸百景」というシリーズの一部として制作され、江戸時代の日…

-

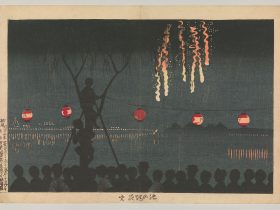

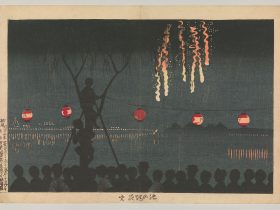

小林清親(Kobayashi Kiyochika)は、明治時代の日本の浮世絵師で、特に明治時代の日本の社会と風景を描いた作品で知られています。彼は洋風の要素を取り入れた独自のスタイルで、明治時代の日本の変化と近代化を表…

-

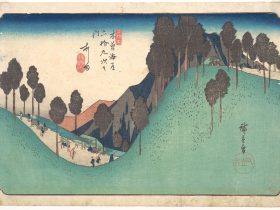

歌川広重(Utagawa Hiroshige)は、江戸時代の日本の浮世絵師で、特に風景浮世絵で知られています。彼は「木曽海道六拾九次之内 芦田」("Kisokaido Rokujukyutsugi no Uchi As…

-

鳥居清長(Torii Kiyonaga、1752年-1815年)の作品「東方の錦のシリーズからの浜辺の乙女たちの踊り」は、18世紀の日本の浮世絵師である鳥居派の芸術家によって制作された浮世絵の一部です。

この作品…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント