カテゴリー:1◆東洋美術史

-

喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)は、江戸時代の浮世絵師で、特に女性の美しい姿を描いたことで知られています。

「婦女人相十品 日傘を差す女」は、歌麿によるシリーズの一部です。このシリーズでは、日傘をさ…

-

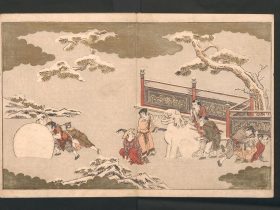

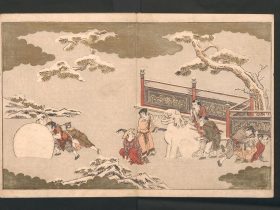

「銀世界」は、江戸時代の浮世絵師、北川歌麿(Kitagawa Utamaro)による作品の一部で、雪、月、花をテーマにしたシリーズの一環です。

この本は、雪についての七十八の狂歌(狂詩)が収められています。狂歌は…

-

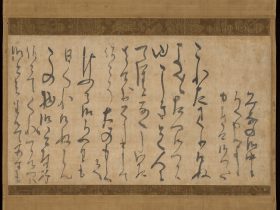

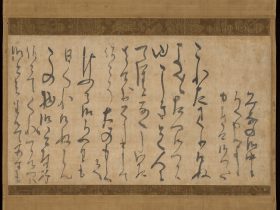

明恵高弁は、仮名文字を用いた手紙や文書を多く残しました。当時の日本では、漢字が主流でしたが、明恵高弁は仮名文字を使って文章を書くことで、より理解しやすく、身近なコミュニケーションを目指しました。

彼の手紙や文書は…

-

歌川広重(うたがわ ひろしげ)は、江戸時代後期から幕末にかけて活躍した浮世絵師であり、特に風景画を得意としました。彼の作品は日本の美しい風景を描いたものが多く、その中で「楓に孔雀」(もみじにくじゃく)も広重の代表作の一…

-

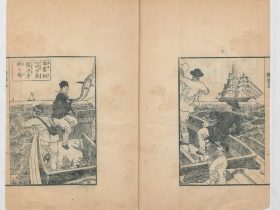

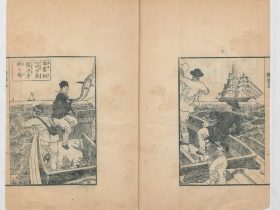

「横浜開港見聞誌」は、江戸時代の画家である橋本玉瑞(はしもと ぎょくらん)によって描かれた絵巻物です。彼女は、18世紀から19世紀初頭にかけて活躍した女性画家で、江戸時代の女性としては珍しく、多才な才能を持っていました…

-

「天龍山第21窟 彩繪石雕菩薩頭像(砂岩)」は、中国の唐時代に制作された仏教彫刻の一部で、かつては天龍山(Tianlongshan)の第21窟にある伴侶菩薩(attendant bodhisattva)の彫刻の一部でし…

-

「彩繪石雕觀音菩薩像」は、中国の北齊時代の彫刻で、仏教の菩薩である觀音(Avalokiteshvara)を表現したものです。この彫刻には以下の特徴が含まれています:

彫刻の材料と装飾:彫刻は砂岩(sandsto…

-

「彩繪石雕交腳菩薩像(彌勒)」は、中国の北魏時代に制作された仏教彫刻で、おそらく彌勒菩薩(Maitreya Bodhisattva)を表すものであるとされています。この彫刻は北魏の石窟寺院で見られる彌勒菩薩の彫刻と共通…

-

「北魏正光五年鎏金青銅彌勒佛像」は、中国の北魏(Northern Wei)時代に制作された仏教彫刻で、特に彌勒仏(Maitreya)を描いたものです。以下はこの仏教彫刻に関する詳細な情報です。

北魏時代:北魏時…

-

「遼時代三彩羅漢像」は、遼(Liao)時代に制作された羅漢(Lohan)像で、三彩釉(three-color glaze)技法を使用して作られた陶磁器の彫刻品を指す可能性があります。以下はこの彫刻についての詳細情報です…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント