カテゴリー:1◆東洋美術史

-

新石器時代の良渚文化(Liangzhu Culture)は、中国の浙江省に位置する良渚遺跡(Liangzhu Site)で発見された文化で、紀元前3300年から紀元前2300年ごろに栄えたとされています。この文化は、そ…

-

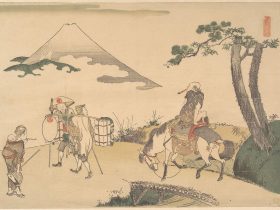

葛飾北斎(Katsushika Hokusai)は、江戸時代から明治時代にかけて活動した著名な日本の浮世絵師で、彼の作品は日本の浮世絵の中でも特に有名です。彼の代表的な作品の一つに「富士山の頂上」(The Top of…

-

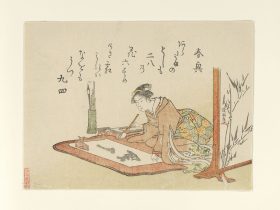

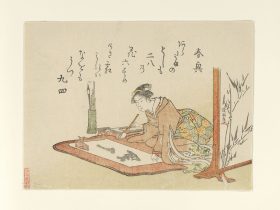

江戸時代の浮世絵師、窪春万(Kubo Shunman、1757年–1820年)による「書初め図」は、江戸時代の日本における書道の初めの練習を描いた作品です。書初めは、新年や特別な機会において、文字や詩の書き出しを行う行…

-

「遊女と詩人」は、江戸時代の浮世絵師、久保春万(Kubo Shunman、1757年–1820年)による作品で、特に風俗画や日本の遊女文化に焦点を当てています。この作品は、当時の日本の花街や遊里での風俗、文化、そして美…

-

江戸時代の日本の浮世絵師、久保春万(Kubo Shunman、1757年–1820年)による「女官図」は、江戸時代の美術作品で、特に浮世絵のジャンルに関連しています。

「女官図」は、江戸時代に描かれた美術作品で、…

-

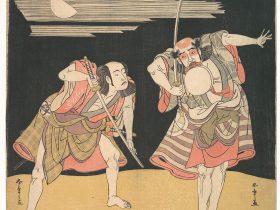

江戸時代の浮世絵師、勝川春章(Katsukawa Shunshō)による「二代目市川八百蔵の侍」は、江戸時代の歌舞伎俳優である二代目市川八百蔵が侍の役柄を演じた姿を描いた浮世絵の一例です。この作品は、日本の歌舞伎演劇の…

-

江戸時代の浮世絵師、勝川春章(Katsukawa Shunshō)による「二代目市川八百蔵の侍」は、江戸時代の歌舞伎俳優である二代目市川八百蔵が侍の役柄を演じた姿を描いた浮世絵の一例です。この作品は、日本の歌舞伎演劇の…

-

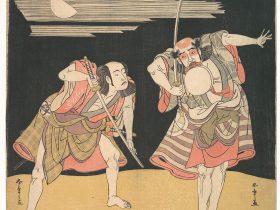

江戸時代の浮世絵師である勝川春章(Katsukawa Shunshō)による「俳優大谷友右衛門と坂東三津五郎」は、浮世絵の一例です。この作品は、江戸時代の歌舞伎俳優である大谷友右衛門(初代)と坂東三津五郎(初代)の肖像…

-

勝川春章(Katsukawa Shunshō)の作品には役者の肖像画や歌舞伎の舞台からの場面が多く含まれています。

「三代目瀬川菊之丞、曽我五郎時宗役」は、勝川春章による浮世絵の一つで、特定の歌舞伎俳優、役者、お…

-

「酒瓶」は江戸後期:瀬戸赤津の名工:加藤宗四郎春岱(しゅんたい)の作品です。この作品は、陶器(クレイ)で作成され、クリーム色のひび割れた釉薬で覆われ、上絵(オーバーグレーズでの装飾)が施されています。この装飾は、Shi…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント