カテゴリー:1◆東洋美術史

-

「酔っ払い根付」は、日本の明治時代(1868年から1912年)後期に制作された作品です。彫師である三笑(さんしょう)によるもので、ネツケ(根付)として分類されます。木材を使用したこの作品は、高さ約8.3センチメートルで…

-

「白磁罐」は、中国五代時代(907年から960年)に作られた作品です。この罐は邢窯の一種であり、「白磁」は透明な釉薬の下に彫刻された陶磁器を指します。

この時代の邢窯の陶磁器は、透明な釉薬の下に刻まれた装飾が特徴…

-

「青磁盤」は、中国南宋時代(1127年から1279年)後期に作られた作品です。この盤は官窯の一種であり、「官窯」は特徴的な割れ目入りの青い釉薬を持つ陶磁器を指します。

この時代の官窯の陶磁器は、特徴的な青い釉薬に…

-

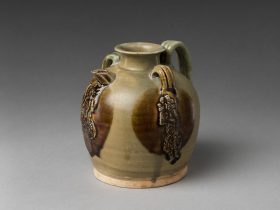

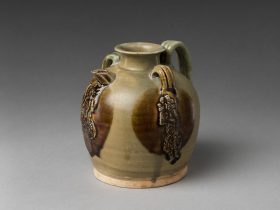

「長沙窯舞人紋壺」は、中国唐代(618年から907年頃)に制作された作品です。この壺は長沙焼の一種であり、「舞人紋」は装飾された踊る人物の模様を指します。

この唐代の長沙焼の壺は、白いスリップ(うすい粘土質の液状…

-

「沙窯釉下彩鳥紋碗」は、中国唐代(618年から907年)に作られた作品です。この碗は長沙窯で焼かれた長沙焼の一種であり、「釉下彩」は透明釉の下に描かれた彩色を指します。

この唐代の長沙焼の碗は、鮮やかな色彩と繊細…

-

磁州窯刻花瓷瓶は、中国遼代(907年から1125年)に制作された作品です。この瓶は磁州窯で焼かれた磁州焼の一種であり、「刻花」は特徴的な刻み込み装飾を施した陶器を指します。

この磁州窯の瓶は、荒々しい質感と独特な…

-

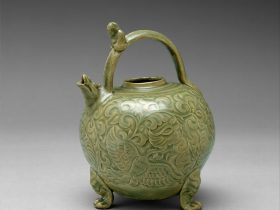

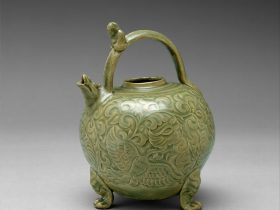

「耀州窯青瓷刻画花鳳紋提梁壺」は、中国北宋時代(960年から1127年)に制作された作品です。この壺は耀州窯で焼かれた青磁の一種であり、「青磁」は特徴的な青みがかった透明釉の陶器を指します。

この壺は精巧な彫刻と…

-

景徳鎮窯青白瓷花口瓶は、中国南宋時代(1127年から1279年)に作られた美しい陶磁器です。この瓶は景徳鎮という場所で生産された青白磁器の一種であり、「青白」はその名の通り、青みがかった白い釉薬を指します。

この…

-

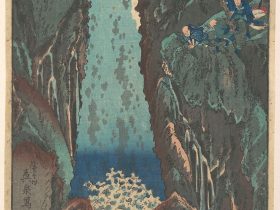

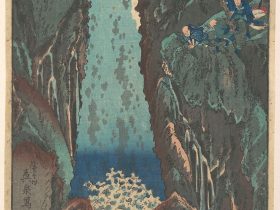

この「華厳の滝」は、江戸時代(1615年から1868年)に活躍した日本の浮世絵師、渓斎英泉(けいさい えいせん、Keisai Eisen)によるを描いた木版画です。作者の英泉は1790年から1848年に活動しました。

…

-

「芝居の場面」は、江戸時代(1615年から1868年)に活躍した日本の浮世絵師、勝川春章(Katsukawa Shunjō)に描いた作品です。制作は約1780年ごろになります。

木版画で制作されたこの作品は、紙に…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント