カテゴリー:日本美術

-

「高尾の庭内」は、長谷川貞信による江戸時代の木版画です。この作品は、高尾山(現在の東京都八王子市にある山)の庭園を描いたもので、美しい風景と日本庭園の趣が表現されています。

作品の中心には、庭園の景色が見事に描か…

-

「弁財天に龍」は、江戸時代に活躍した八島岳亭という日本の浮世絵師による作品です。この作品は摺物(すりもの)として知られる、高度な技術が用いられた木版画です。

絵画では弁財天と龍の姿が描かれています。弁財天は仏教や…

-

「天部立像」は、平安時代に制作された日本の仏教彫刻の一つです。天部は仏教における護法善神の一種であり、信仰の対象となる存在です。この像は、木彫りで制作され、彩色が施されたものです。

典型的な特徴として、天部像は威…

-

北川菊麿の作品「三味線持つ芸者」は、江戸時代の日本で制作された木版画です。この作品では、三味線を弾く芸者の姿が描かれています。

菊麿は浮世絵師であり、彼の作品は美しい女性や芸者、歌舞音曲の世界を描いたことで知られ…

-

鈴木春信の作品「つかみ蟹」は、江戸時代の日本で制作された木版画です。春信は浮世絵の先駆者の一人であり、この作品は彼の技術と独創性を示す優れた例です。

この作品では、美しい女性が水辺でつかみ蟹を捕まえようとしている…

-

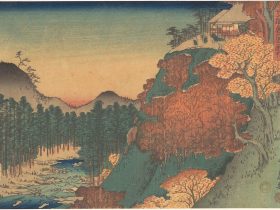

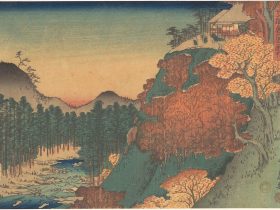

この作品「真間の紅葉手古那の社継はし」は、日本江戸時代の浮世絵師である歌川広重による「名所江戸百景」シリーズの一部です。具体的には、真間の紅葉と手古那の社継はしを描いています。真間の紅葉は美しい紅葉の名所であり、手古那…

-

「木に鴉図」は、明治時代に活躍した日本の画家、河鍋暁斎(かわなべきょうさい)による作品です。この作品は絹に墨と色彩を用いて描かれたアルバムの一枚です。

この絵画では、木々が描かれた背景に、鴉(からす)が姿を現して…

-

「雪松に鶴」は、江戸時代後期に活躍した葛飾北斎による木版画の一つです。この作品は、日本の伝統的な木版画技法を使用し、紙に墨と色彩を使って制作されました。

この作品では、雪に覆われた松の木が描かれ、その枝には鶴が舞…

-

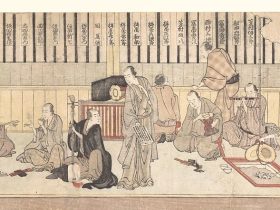

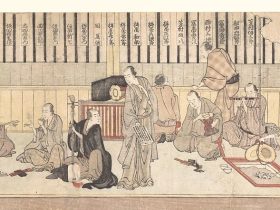

浮世絵師の葛飾北斎による「舞台袖部屋」は、江戸時代に制作された木版画です。この作品は、日本の伝統的な浮世絵の技法を用いて制作され、絵の具やインクを紙に使っています。

舞台袖部屋とは、劇場や演劇の舞台に隣接する部屋…

-

「陶造」とは、江戸時代の日本で活躍した陶芸家である永楽保全(えいらくほうぜん)によって描かれた作品です。永楽保全は、陶芸家として知られる永楽宗機(えいらくそうき)の息子であり、自身も優れた陶芸家として名を馳せました。

…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント