カテゴリー:日本美術

-

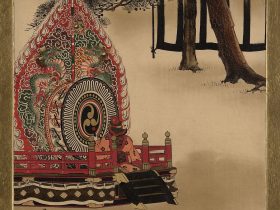

「様々な題材の漆絵:雅楽舞の太鼓」は、日本の画家柴田是真(しばた ぜしん)によって制作された作品です。明治時代(1868年〜1912年)の1882年に制作されました。この絵画は、紙に漆を塗る技法を用いて制作されています…

-

「様々な題材の漆絵:蝶」は、日本の画家柴田是真(しばた ぜしん)によって制作された作品であり、明治時代(1868年〜1912年)の1881年に制作されました。この絵画は、漆とミョウガの破片を使用した技法で制作されていま…

-

「漆絵:盆栽」は、日本の明治時代(1868年から1912年)に活躍した芸術家、柴田是真(しばた ぜしん、Shibata Zeshin)による作品です。制作年代は1882年です。

この作品は、紙に漆を用いて描かれた…

-

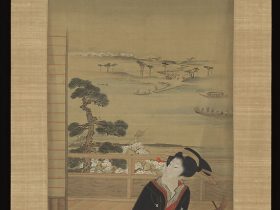

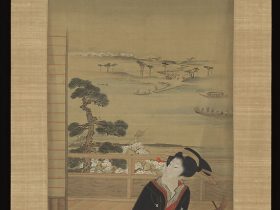

「三味線持つ美人図」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)の作品で、画家である鳥齢北馬(ていさい ほくば、Teisai Hokuba)によって制作されました。制作年代は19世紀初頭に位置しています。この作品は、…

-

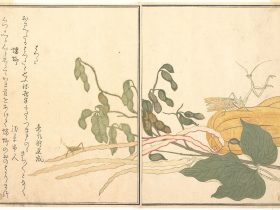

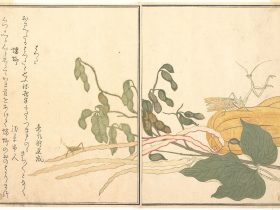

「画本虫撰 バッタと蟷螂」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿による作品です。制作年代は1788年とされています。この作品は、木版印刷された本のページであり、紙にインクと色彩が用…

-

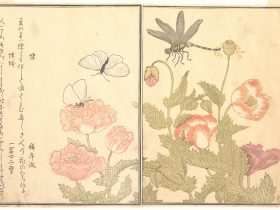

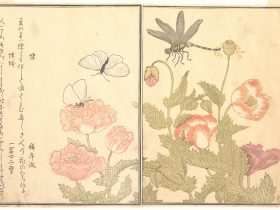

「画本虫撰」の「蝶」「蜻蛉」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿によって制作された作品です。制作年代は1788年とされています。

この作品は、木版印刷された本のページであり…

-

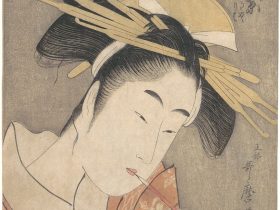

「青楼七小町」の一作である「玉屋内花紫」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿によって制作されました。制作年代は約1790年と推定されています。

この作品は、木版画で制作され…

-

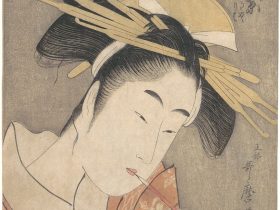

「扇屋内花扇図」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活躍した浮世絵師、喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)によって制作された作品です。制作年代は1793年から1794年の頃と推定されています。

この作品は…

-

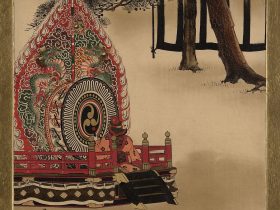

「経箱」は、日本の江戸時代(1615年から1868年)に活動した望月半山(もちづき はんざん)によって制作された作品です。制作年代は18世紀に位置しています。 この経箱は、日本の伝統的な技術を用いて制作されており、色付…

-

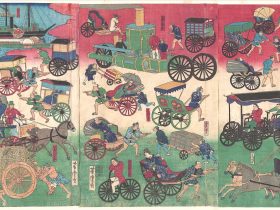

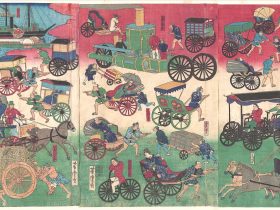

「東京の街の車両」は、浮世絵師歌川芳虎(うたがわ よしとら)によって制作された作品で、彼の活動期間は約1850年から1880年と考えられています。この作品は、江戸時代(1615年から1868年)の1870年に制作されま…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント