カテゴリー:日本美術

-

https://youtu.be/cImVsKwCN3I?si=eFW812nXQkEDKQJM

日食天象と王権のあわい

安田靫彦(一八八四―一九七八)は、日本近代日本画のなかでも、とりわけ沈思と緊張…

-

https://youtu.be/KSYJtJpwwc8?si=v1jeMSOVGSQHDse5

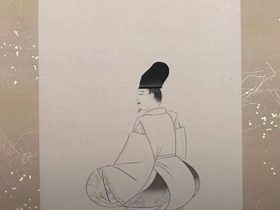

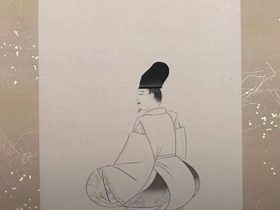

六歌仙線に宿る詩精神 安田靫彦の白描世界

近代日本画の展開を語るとき、安田靫彦の存在は、静かでありなが…

-

https://youtu.be/Kf45Xs5DHGw?si=2KO-sPcY8-h_CBxl

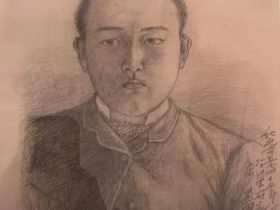

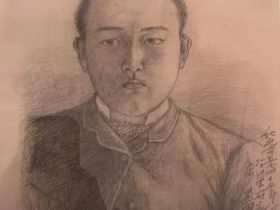

自己を見つめる若き画家黒田清輝 自画像に刻まれた近代洋画の出発点

黒田清輝の《自画像》は、日本近代洋画…

-

https://youtu.be/WWVK82t3C8E?si=stCx6i4vBYWNkusq

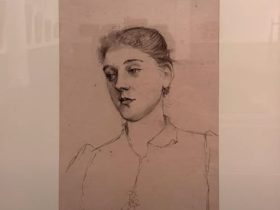

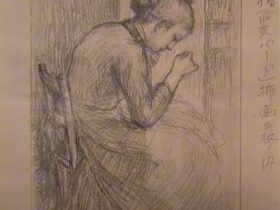

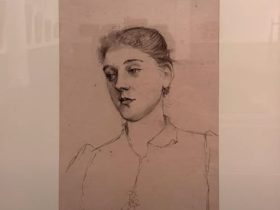

異国に刻まれた静かな肖像黒田清輝 ベゴウの娘に見る留学期素描の意味

黒田清輝の《ベゴウの娘》は、彼の画…

-

https://youtu.be/5V04u4dl-eY?si=l4oUhmKXQZTwgNrK

日常を描くまなざし黒田清輝 日本風俗絵掃除における近代日本絵画の成立

黒田清輝の《日本風俗絵(掃除)》…

-

https://youtu.be/wcYwRAw7rh8?si=pHlOGcotrt9a2zcO

都市を走る視線黒田清輝《日本風俗絵(人力車)》と明治の近代感覚

黒田清輝の《日本風俗絵(人力車)》は、近…

-

https://youtu.be/KfR_vGevRhM?si=T4kqq5YjyBF-qGok

未完の夏をめぐる肖像黒田清輝《夏図》画稿(女の顔)に見る近代洋画の胎動

明治という時代が内包した緊張と期…

-

https://youtu.be/bI0rsQv140s?si=fdhWoGYPJFFVmM9C

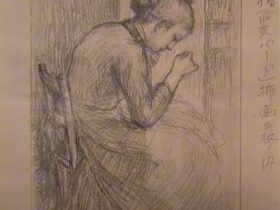

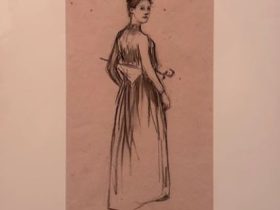

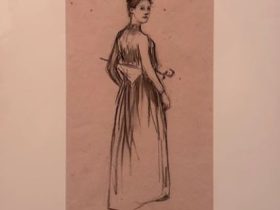

夏図画稿― 傘を持つ女、未完の理想 ―

黒田清輝の画業を語るとき、《湖畔》や《舞妓》といった完成作がしば…

-

https://youtu.be/N4OD-sseHpg?si=J_u_XGU0bx6R4XxX

菊― 金山平三、光に咲く日本 ―

金山平三(一八八三―一九六四)は、日本近代洋画史において「風景画家」と…

-

https://youtu.be/My8INU7bZp8?si=nNu-1Vr8bP0TZEPh

静物― 清水良雄、沈黙の写実 ―

大正という時代は、日本美術にとって外来の価値と内在する感性がせめぎ合っ…

PAGE NAVI

- «

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- …

- 151

- »

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント