カテゴリー:日本美術

-

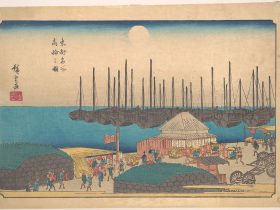

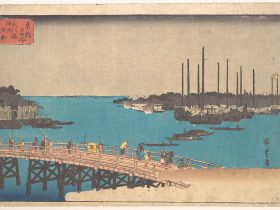

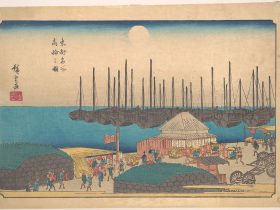

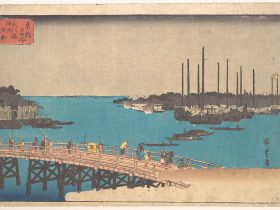

「東都名所 高輪之図」は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、東京の高輪地区を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hiroshige)

制作時期: 約…

-

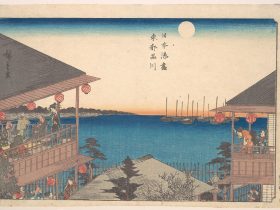

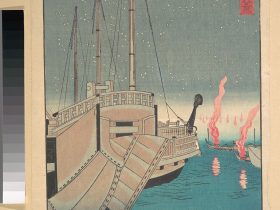

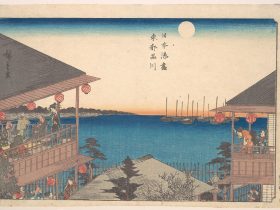

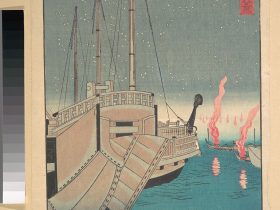

「日本湊尽 相州浦賀」は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、相州の浦賀(現在の神奈川県横須賀市)の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hiroshi…

-

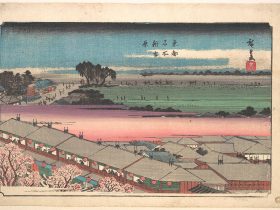

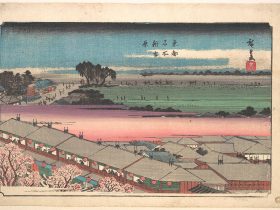

「東都名所 新吉原」は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、当時の東京の新吉原地区を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hiroshige)

制作時期…

-

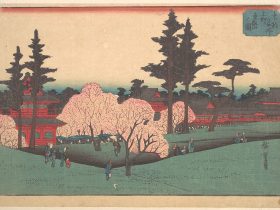

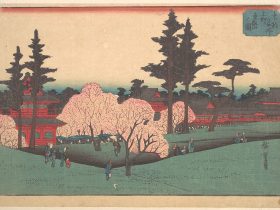

「東都名所 上野東叡山ノ圖」は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、東京の上野にある東叡山(とうえいざん)を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hirosh…

-

「日本湊尽 東都品川」についての詳細な情報をお伝えしますが、その作品に関する具体的な詳細が不足しているため、一般的な解説となります。

一般的な浮世絵の背景と文脈

「日本湊尽」(にほんみなとず)は、江戸時代の…

-

「東都名所 永代橋佃沖漁舟」は、歌川広重による江戸時代の浮世絵で、東京の風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hiroshige)

制作時期: …

-

「東都三十六景 佃しま漁舟」は、歌川広重による江戸時代後期の浮世絵であり、その後の作品としては歌川広重の晩年にあたるものです。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hiro…

-

「江戸名所 上野不忍の池」は、歌川広重による江戸時代の浮世絵であり、日本の美しい自然風景を描いた作品です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hiroshige)

…

-

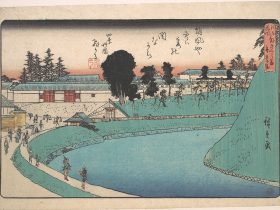

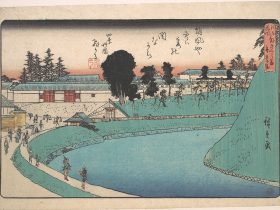

「江戸名所 外桜田弁慶堀」は、歌川広重による浮世絵の作品で、日本の江戸時代に描かれた木版画です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hiroshige)

制作時期:…

-

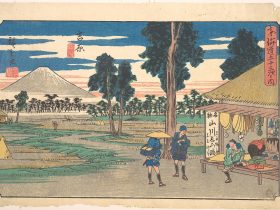

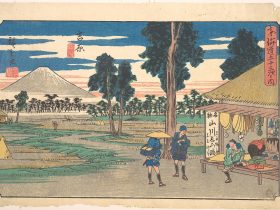

「吉原」は、歌川広重(うたがわひろしげ)による浮世絵シリーズ「東海道五十三次」の一つで、日本の江戸時代に描かれた美しい木版画です。以下に詳細を説明します。

作品概要

作家: 歌川広重(Utagawa Hi…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント