カテゴリー:日本美術

-

https://youtu.be/ineGQx5Yu-M?si=pimeamQ0r96YEcXm

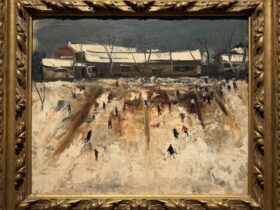

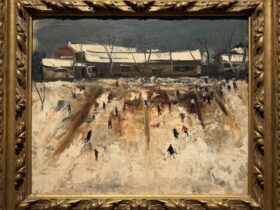

「沈黙の厚み——佐伯祐三《雪景色》にみる物質と感情の共振」冬の白に刻まれた絵具の叫びと、1920年代パリの余響…

-

https://youtu.be/DxiwLUF1OOM?si=aQnvvdtmYzOhW2iR

「静けさの奥にある運動——鈴木金平《道》に見る時間と物質の詩学」

東京国立近代美術館の展示室、その一隅で…

-

https://youtu.be/bNA-ui5mcME?si=rq-6GdOK4ck6Ihhj

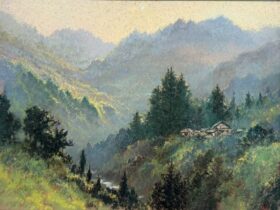

静謐なる黎明——武内鶴之助《千曲川上流の朝》における時間と触覚の風景

1932年という、近代日本が大きく…

-

https://youtu.be/fRrYWSJ_SZ0?si=uMgAHS55r1YpDqhE

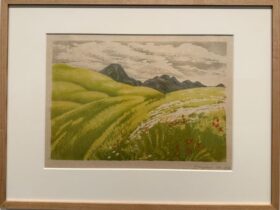

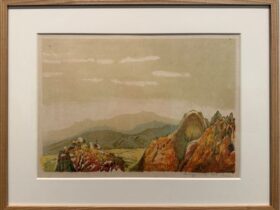

吉田博《高原の牧場》——静穏なる高山美の構築自然と精神が調和する「展望美」の典型

1920(大正9)年に…

-

https://youtu.be/96ft1MhIyHk?si=XC0gCa0bY2HaubM3

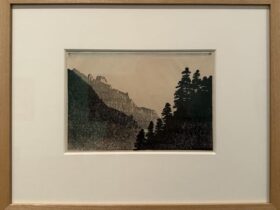

刻まれた山の記憶——石井鶴三《山嶽》にみる登攀者の視界創作版画がとらえた身体と自然の交感

1920年代の…

-

https://youtu.be/znYLE2FU2Lg?si=Hlo6cra_x-pC1hqR

丸山晚霞《ヒマラヤ山と石楠花》——古風の詩学と山岳画の精神水彩の透明な祈りと、日本山岳会が育んだ美の系譜

…

-

https://youtu.be/mKkkr9XKcyo?si=ZC8CVngr7os-LLL7

静寂の構築──織田一磨《信州八ヶ嶽立科山》に見る昭和初期の山岳精神版の詩情と構成の美が織りなす「日本名山画譜」…

-

https://youtu.be/yNZSDvi5p_8?si=euLrTqlW7JuQyChp

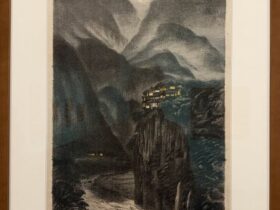

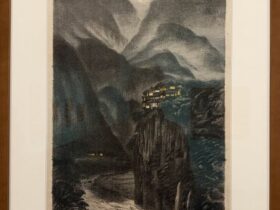

岩の聖性──織田一磨《妙義山》に見る近代日本の山岳美学異形の山容と精神の高みを刻むリトグラフの造形力

1…

-

https://youtu.be/suO70AEBtlM?si=Wlnym8Jc_miS61Zc

静寂の灯り──織田一磨《黒部宇奈月温泉夜景》に見る近代日本の夜景美学光と闇の共鳴が紡ぐ昭和初期の観光地の情景

…

-

https://youtu.be/TzGpG4zi0s8?si=eF65a4teQ5AYchEl

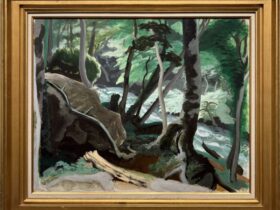

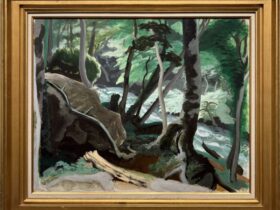

静謐なる構築──安井曽太郎《奥入瀬の溪流》にみる光と空間の秩序1930年代日本洋画における風景の再構築と国家的…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント