カテゴリー:日本美術

-

https://youtu.be/rkTqFMivC74?si=_RqhtI5mjSiLOLiL

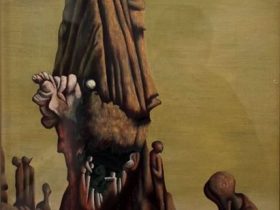

願望No.1内面が形を求めるとき

小牧源太郎の《願望No.1》は、1938年という時代の陰影をそのまま吸…

-

https://youtu.be/72_git4HkAg?si=7BVuqiqikaSbA7hZ

魔術の創造生命と無意識の錬成

寺田政明の《魔術の創造》は、1938年という時代の緊張を背景にしながら、現…

-

https://youtu.be/Luej0ykqJy0?si=KVr5XtOEWp4aItXX

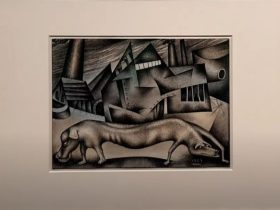

轍時間と選択の風景

杉全直の油彩作品《轍》は、一見するときわめて簡素な主題を扱った作品である。画面に描か…

-

https://youtu.be/_fn22VXMNOU?si=vvB3f1Nm3hk-OPMg

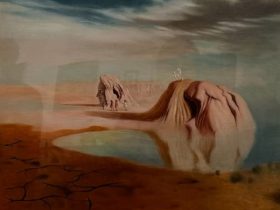

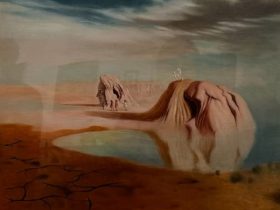

胎内の海浅原清隆《郷愁》にひそむ原初への回帰と戦前の不安

1938年に制作された浅原清隆の《郷愁》は、近…

-

https://youtu.be/nbe5vuFI90I?si=c2j3T7HAEJ9knJVu

毒の芽生え浜田浜雄《ユパス》にみる破壊の予兆と時代の陰影

1939年に浜田浜雄が描いた油彩画《ユパス》は…

-

https://youtu.be/XAwAcOmPtps?si=OFS1mCWV00bYkaS7

夜明け――戦後日本の精神と岡本太郎の生成

夜が最も深く沈み込む瞬間にこそ、次なる光は静かに準備されてい…

-

https://youtu.be/-fwrQ0VYT1s?si=mK59o7fe-QHDzVXh

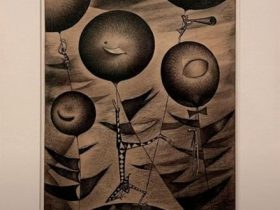

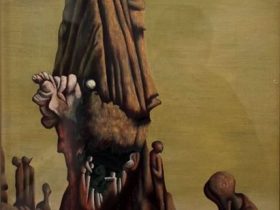

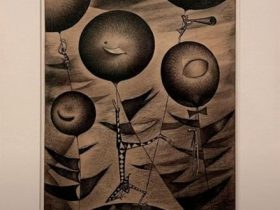

池田龍雄監視する生の寓意と戦後精神の深層

池田龍雄の「見張り(『禽獣記』シリーズ)」は、戦後日本美術が…

-

https://youtu.be/v6kJax1m4Xc?si=_L201HRUxbev-4Cy

池田龍雄浮遊する視線と広告社会の黎明

池田龍雄は、戦後日本美術のなかで、静かながらも鋭利な感受性によっ…

-

https://youtu.be/9kjsFsZjgSc?si=12mC6dhkuxcVS_7E

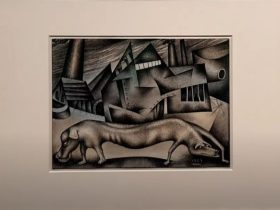

石井茂雄非人間的暴力の風景と戦後精神の臨界

石井茂雄は、一九五〇年代日本美術の深層に沈殿した不安と暴力…

-

https://youtu.be/yLYD43yyT7c?si=Ds0NGOKj985rbkqV

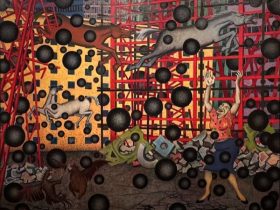

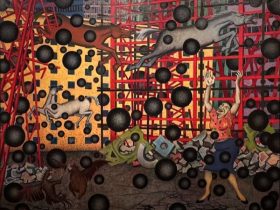

ゴンベとカラス民話の反復と試練の造形

桂ゆきの《ゴンベとカラス》(1966年)は、戦後日本美術のなかで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント