カテゴリー:日本美術

-

https://youtu.be/GF5aGawBlNI?si=y4TUl6QXswCTo_Qc

四季花鳥図屏風沈黙する自然と循環する時のかたち

室町時代後期、日本美術は静かな転換点に立っていた。中国水…

-

https://youtu.be/KpclALWMXEc?si=Yp3cbh_1QsqUpBvP

花下遊楽図屏春の饗宴と身体のリズム 狩野長信が描いた初期江戸の祝祭空間

東京国立博物館に所蔵される狩野…

-

https://youtu.be/GCEzCmJVSw4?si=rVCJxh_4e39L0R6S

戶張孤雁氏像沈黙する身体 荻原守衛と近代彫刻の精神

荻原守衛による《戶張孤雁氏像》は、日本近代彫刻が自…

-

https://youtu.be/XDpzqYI1sAc?si=Q_M9HOJ7eB9DQTbh

頼光大江山入図大花瓶鋳金に刻まれた英雄譚―万国博覧会と明治工芸の野心

東京国立博物館に所蔵される《頼光…

-

https://youtu.be/GuzQKnhq-oU?si=E393pWiRd1WUdz9E

七宝菊唐草文瓶並河靖之―近代七宝における黒の詩学

東京国立博物館に所蔵される並河靖之制作《七宝菊唐草文…

-

https://youtu.be/1FeWYX3ev0A?si=WdN4dHJCigKhlLlh

勝景円文象嵌料紙硯箱協働の美が結晶する明治工芸の総合芸術

明治という時代は、日本の工芸にとって試練である…

-

https://youtu.be/dG_eZ_uKaNM?si=I92iOEaOBOL_DGZk

四君子蓮図菓子器象嵌に宿る精神性と明治金工の静かな頂

明治初期、日本の工芸は大きな問いの前に立たされてい…

-

https://youtu.be/vYb2v2hnTpA?si=6Eihb5XnyjcVLg5W

群蝶図花瓶明治金属工芸が羽ばたいた瞬間

明治時代の日本美術は、西洋との遭遇という大きな転換点の中で、自ら…

-

https://youtu.be/r73lysw1ZE8?si=57sYHjDqMQ4h0ioT

グレー風景浅井忠──異郷の光に沈思する近代日本洋画の原点

浅井忠の《グレー風景》は、明治という時代が日本…

-

https://youtu.be/HyZk3Ct42s8?si=itCKdK9FeX6qTbBh

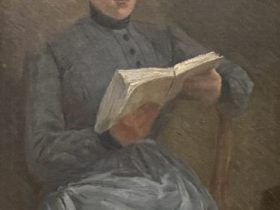

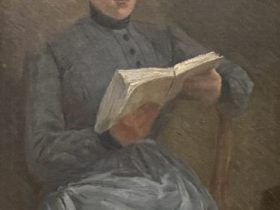

読書浅井忠──光の静寂がひらく近代洋画の内面

浅井忠の《読書》は、明治日本が西洋美術と本格的に向き合い、…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント