カテゴリー:日本美術

-

縄文時代の中期に作られた円筒形深鉢土器は、日本の先史時代の文化である縄文文化における陶器の一つです。縄文時代の中期は、紀元前3000年頃から紀元前1000年頃までの時期に相当します。この時期は、縄文文化が進化し、社会的…

-

「縄文 火焔土器」とは、縄文時代に日本で作られた土器の一種です。以下に、縄文時代と火焔土器についての詳細な情報を提供いたします。縄文時代(Jomon Period)は、紀元前14,000年から紀元前300年ごろまでの長…

-

大太鼓(おおだいこ)は、寺院や劇場楽団、祭りなどで演奏される樽型の太鼓です。この非常に華やかな大太鼓は、その胴体とクロゾネス(線描の装飾)で知られており、1873年のウィーン博覧会のために日本政府の命令で製作されました…

-

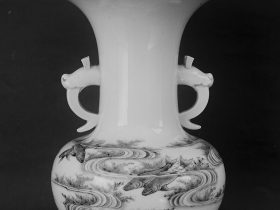

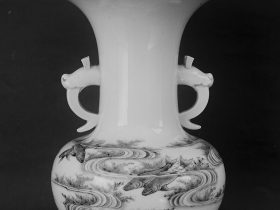

この「染付草魚文獅子耳付広口瓶」は、江戸時代に製作された陶磁器の瓶を指しています。この瓶は、青磁の釉薬の下に「染付け」と呼ばれる青い絵付けが施されているとされています。染付けは、鉄を含む鉱石から得られる青い顔料を使用し…

-

平安時代の木製の「仏立像」は、日本の美術史において重要な彫刻作品です。平安時代は794年から1185年までの時期で、日本の歴史や文化が発展した時代です。この時期に制作された仏立像は、仏教美術の中で特に注目される作品です…

-

誓得寺(せいとくじ)は、奈良県大和郡山市にある仏教寺院です。以下に誓得寺についての詳細を説明します。

【誓得寺(せいとくじ)】撮影:方方

創建と歴史:誓得寺は、平安時代の9世紀に最澄(さいちょう)によって…

-

明治時代の美術は、明治維新による社会・文化の変革と、西洋文化の影響を受けた時代の美術です。

西洋画の普及と発展: 明治時代には、西洋画の技法や様式が積極的に取り入れられました。西洋画の教育機関が設立され、西洋の…

-

江戸時代の美術は、幕府の統治と社会の安定に支えられ、多様な芸術様式や表現が発展しました。

浮世絵: 江戸時代の美術の代表的な形式として、浮世絵があります。浮世絵は木版画の技法を用いて制作され、庶民の生活や風俗、…

-

桃山時代の美術は、戦国時代の終焉と豊臣秀吉の台頭により、独自のスタイルと豪華絢爛な特徴を持って発展しました。

豪華絢爛な装飾: 桃山時代の美術は、金箔や宝石、彩色などの豪華な装飾が特徴的です。建築物や美術品には…

-

鎌倉時代(1185年〜1333年)および南北朝時代(1336年〜1392年)の美術は、日本の歴史的な転換期にあたります。

鎌倉時代の美術:

仏教美術: 鎌倉時代は、武士の政権である鎌倉幕府が成立し、仏教の…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント