カテゴリー:日本美術

-

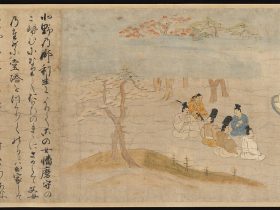

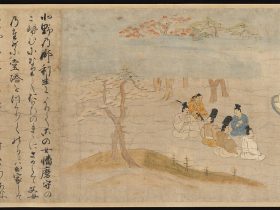

京都の北野天満宮は、9世紀に活躍した学者であり政治家でもあった菅原道真(845–903年)を祀っています。道真は宮廷において政敵からの中傷や陥れられ、大宰府への左遷を余儀なくされ、その地で亡くなりました。その後、いくつ…

-

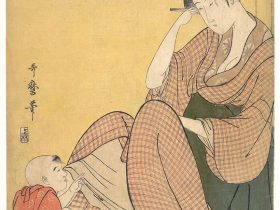

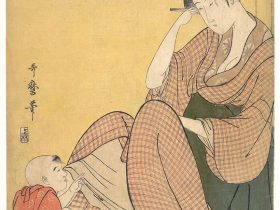

「当世風俗通 女房風」は、江戸時代の浮世絵師である喜多川歌麿によるシリーズの一部で、特に母子の情景を描いた作品です。このシリーズでは、当時の都市部の女性の日常生活や習慣が描かれており、その中で母親と子供との絆や家庭生活…

-

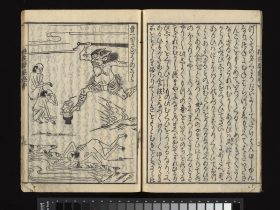

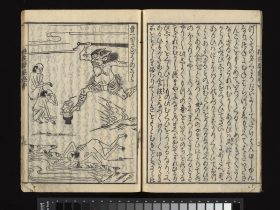

江戸時代の「往生要集」は、木版印刷された書物で、紙に墨と色で制作されたものです。この書物は、源信(Genshin)という仏教僧が9世紀後半に著した「往生要集」という中世の文献を再現しています。

「往生要集」は、罪…

-

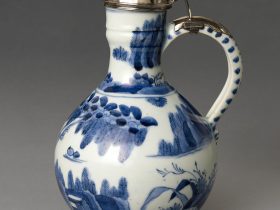

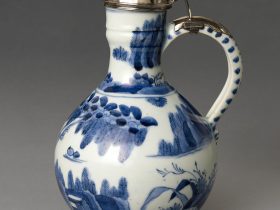

江戸時代の風景水差し(風景の描かれた水差し)は、透明な釉薬の下でコバルトブルーで描かれた磁器(肥前焼)でできた作品です。この水差しには、1660年頃にデルフトでアドリアン・ブラントによって制作された優れた銀の取り付け物…

-

江戸時代の「ボウル型牡丹花ティーポット」は、肥前焼(Hizen ware)の一種で、特に柿右衛門風(Kakiemon type)の技法を使用した磁器製のティーポットです。

このティーポットは、江戸時代に製作され、…

-

南北朝時代の「見返り地蔵菩薩図」は、絹地に墨、彩色、金箔(金泥)、切り抜き金箔が使用された掛け軸の絵画です。この絵画は、菩薩地蔵が見返りながら描かれており、その名前もその特徴に由来しています。

絵画には、地蔵菩薩…

-

桃山時代の「狩野光信の四季花草図屏風」は、折りたたみ式の六つのパネルからなる一対の屏風で、紙に墨、色彩、金の絵具、金箔が使用されています。この屏風は、四季の花や草木を描いた作品です。

この作品では、精緻に描かれた…

-

平安時代に存在した蔵王権現鏡像は、金峯山(きんぷさん)の経塚(きょうづか)から出土した鏡の一つです。この鏡は銅で作られており、細かな線刻の技法で装飾が施されています。以下はその特徴と背後にある文脈についての情報です。

…

-

喜多川歌麿(きたがわうたまろ、1753年 - 1806年)は、江戸時代後期の日本の浮世絵師であり、彼の作品は特に美人画や風俗画で知られています。あなたが言及している「母と子」という絵画については、歌麿の代表的な作品の一…

-

江戸時代のNin'ami Dōhachi(別名、Takahashi Dōhachi II)による「花碗」は、京都焼(Kyoto ware)の作品で、粘土を一部に釉薬で覆い、模様を形成するための保留部分には中央にスリップ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント