カテゴリー:日本美術

-

「刀拵(つば)」は、19世紀の日本、江戸時代に製作された刀装具で、装飾家である本庄義胤(Honjō Yoshitane)によって制作されました。以下はこの刀拵に関する詳細情報です:

製作者: 本庄義胤(Honj…

-

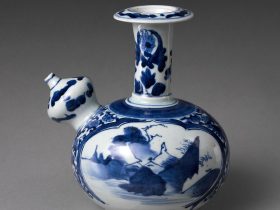

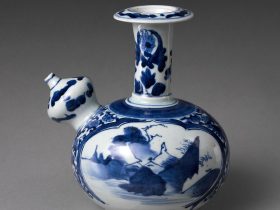

江戸時代の「風景模様注ぎ口付き壺(for European market)」は、江戸時代の陶磁器で、ヨーロッパ市場向けに制作されたものです。以下はこの作品に関する詳細情報です:

制作時期: この注ぎ口付き壺は江…

-

「中間権兵衛と神原幹之助、佐次郎の幽霊の前で」は、豊原国周(Toyohara Kunichika)による1887年の浮世絵です。この浮世絵は、中間権兵衛と神原幹之助が、佐次郎という人物の幽霊の前に立つ場面を描いています…

-

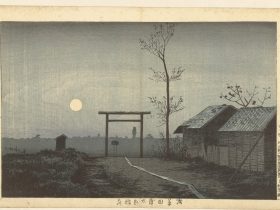

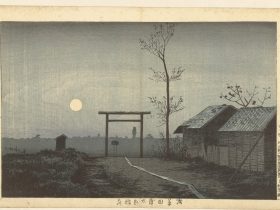

「浅草田んぼの太郎稲荷神社」は、小林清親(Kobayashi Kiyochika)による浮世絵の作品で、1877年から1882年にかけて制作されました。この作品は、浅草(東京都台東区にあるエリア)の田園風景にある太郎稲…

-

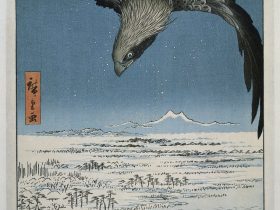

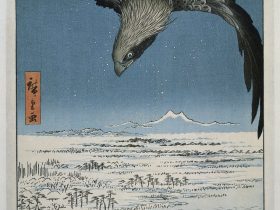

「洲崎の富士見津保原図」は、日本の浮世絵師歌川広重(初代広重)によって1857年に制作された浮世絵の一つです。この作品は、洲崎(すざき)の地にある津保原(つぼはら)という場所を描いたもので、日本の美しい風景を捉えたもの…

-

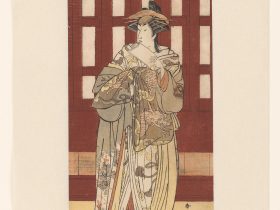

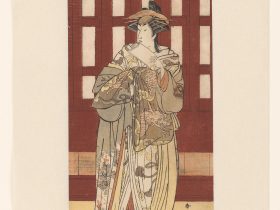

「女形の役者」は、勝川春章(Katsukawa Shunjo)による浮世絵の作品で、1780年から1790年にかけて制作されました。この作品は、江戸時代の歌舞伎舞台で女性の役を演じる男性役者(女形)を描いたものと思われ…

-

「刀装具セット(三所物)」について

刀装具(Tosōgu)は、刀剣を保持し、彩りを添えるための装飾品やアクセサリーで、刀の柄(柄巻きや鍔)や鞘(鞘口、鞘薬、鞘飾り)などが含まれます。

三所物(Mitoko…

-

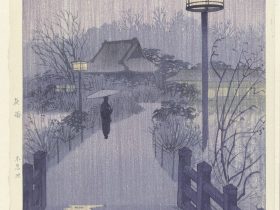

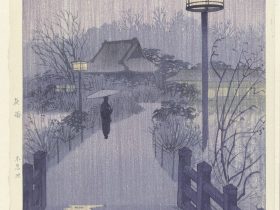

「不忍池夜雨」は、笠松紫浪(Kasamatsu Shirō)による1938年の作品です。この浮世絵は、東京の上野公園内にある不忍池(しのばずいけ)での夜雨の風景を描いています。

不忍池は、上野公園内に位置する大き…

-

「扇子で顔を覆う男性」は、日本の浮世絵師魚屋北渓(Totoya Hokkei)による作品です。北渓は1791年から1850年まで活動し、江戸時代後期から幕末にかけての浮世絵の画家で、彼の作品は特に肖像画や美人画、俳句と…

-

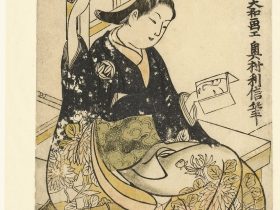

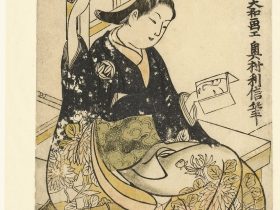

「手鏡を持つ女性」は、大隈良信(Okumura Toshinobu)による浮世絵の作品で、1728年から1732年にかけて制作されました。この浮世絵は、手鏡を持つ美しい女性の姿を描いたものと思われます。

浮世絵は…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント