カテゴリー:05・室町時代

-

室町時代(1336年-1573年)は、日本の歴史の中で室町幕府が存在した時代であり、芸術や文化の発展が見られました。この時代には、禅宗の影響も大きく、禅の哲学や美学が日本の美術や工芸にも影響を与えました。

「禅師…

-

「地蔵菩薩来迎図」は、鎌倉時代に制作された日本の絵画作品であり、地蔵菩薩が苦しむ人々を救うために空を駆け抜ける様子を描いています。この絵画は、掛け軸形式で、絹地に墨、色彩、切り抜かれた金箔が使われています。

絵画…

-

室町時代の「高野四所明神像」は、絹に墨、彩色、金箔を用いて描かれた掛け軸です。高野山に関連する四つの明神を描いた作品です。これらの明神は高野山における信仰対象であり、それぞれの明神は特定の守護や祈願の対象とされていまし…

-

常滑大壺は、日本の陶磁器の一種であり、主に室町時代に生産された常滑焼(とこなめやき)の代表的な作品の一つです。常滑焼は、愛知県の常滑市周辺で生産される陶器のことを指し、特にこの地域で産出される陶器に使われる呼称です。

…

-

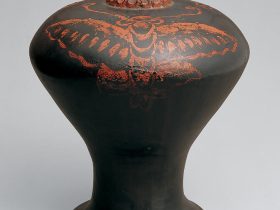

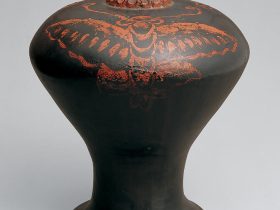

「蝶漆絵根来瓶子」は、日本の室町時代に作られた漆塗りの瓶子であり、以下にその内容を簡単に説明します。

この瓶子は、木材を基にして漆で塗り重ね、黒と赤の漆が用いられています。また、金箔が施されています。このような漆…

-

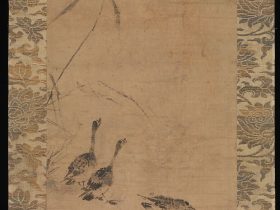

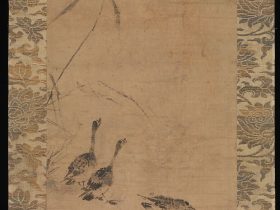

「蘆雁図」は、室町時代に制作された絵画で、「蘆雁図」は、蘆(あし)や雁(がん、ガン)と呼ばれる鳥が描かれた絵画を指します。これは日本の室町時代において、風景や動植物を描いた絵画が多く制作された時期の作品です。

こ…

-

この絵画は、室町時代の日本において活動した前島宗祐によるもので、張騫(日本名:張謙)という中国の伝説的な探検家を描いています。張騫は紀元前2世紀の中国の探検家であり、彼の冒険譚はその後の時代に詩や伝説として讃えられまし…

-

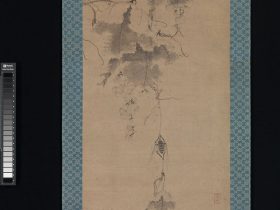

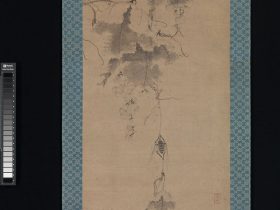

「葡萄蝉図」は、室町時代の日本における墨林愚庵(すみりんぐあん)という芸術家によって描かれた作品です。この作品は、葡萄のつるにとまる蝉を描いたもので、夏の終わりの情景を表現しています。葡萄の実が熟し、葉がしおれる季節の…

-

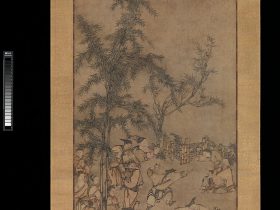

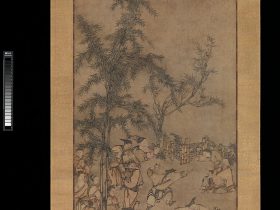

「竹林七聖図」は、室町時代に活動した日本の画家雪村周継(せっそんしゅうけい)によって描かれた作品です。この絵画は、前述の通り、西晋初期の中国における文人たちの竹林での隠遁生活を描いたもので、文人たちの風変わりな生活様式…

-

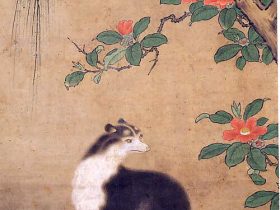

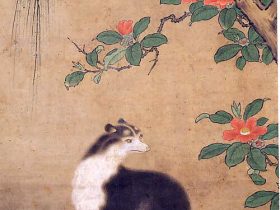

「右都御史筆 麝香猫図」は、室町時代の日本の絵画作品です。麝香猫(じゃこうびょう)は、香りの強い香料である麝香(じゃこう)を持つと言われる猫のことを指します。この作品は、麝香猫を描いた絵画で、右都御史(うとぎょし)とい…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント