カテゴリー:05・室町時代

-

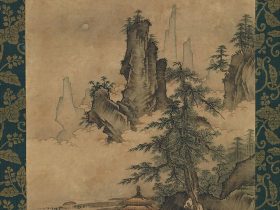

室町時代に活動した前島宗祐(Maejima Sōyū)に関する情報は限られていますが、彼は室町時代中期に活躍した画家で、日本の美術史における一定の評価を受けています。彼は風景画や山水画の分野で知られており、特に山水風景…

-

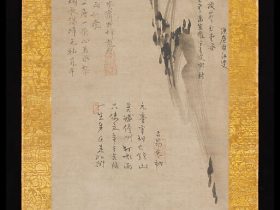

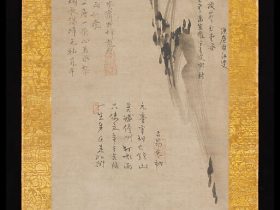

「東坡笠屐図」は、1460年以前に制作された日本の絵画であり、複数の日本の禅僧によって詩が記された作品です。この絵画は、幽玄な風景を背景に、広いつばのある帽子と草履を履いた孤独な人物が歩く様子を描いています。絵画の上部…

-

室町時代に活躍した山田道安(やまだ どうやす)が筆した「瓜図」は、瓜(うり)を描いた絵画作品を指します。

山田道安は室町時代から戦国時代にかけて活躍した日本の画家で、彼の作品は自然や花鳥などを描いたものが多く知ら…

-

東福寺(とうふくじ)は、京都市東山区に位置する臨済宗の寺院です。以下に東福寺についての詳細を説明します。

創建と歴史:東福寺は、室町時代の14世紀に、足利尊氏の子である足利義詮(よしのぶ)によって創建されました…

-

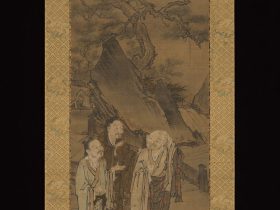

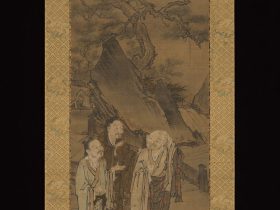

「虎渓三笑図」(こけいさんしょうず)は、室町時代の日本の画家である石樵昌安(いしきりしょうあん)によって制作された有名な絵画です。この作品は、室町時代の文化と芸術の精華を示すものとして高く評価されています。

「虎…

-

「秀製筆 騎獅文殊図」は、室町時代の日本の絵師である秀製(しゅうせい)によって制作された作品です。

この作品は、文殊菩薩(もんじゅぼさつ)が獅子に乗っている構図を描いたものです。文殊菩薩は智慧の菩薩として知られ、…

-

約1610年から1620年頃に制作され、後に日本で改修された「槍兵の兜(Dutch or Flemish, later modified in Japan)」は、鋼、漆、金、真鍮などの素材からできています。この兜は、バ…

-

「刀装具セット(三所物)」について

刀装具(Tosōgu)は、刀剣を保持し、彩りを添えるための装飾品やアクセサリーで、刀の柄(柄巻きや鍔)や鞘(鞘口、鞘薬、鞘飾り)などが含まれます。

三所物(Mitoko…

-

室町時代(Muromachi period)の「刀拵(つば)」は、刀剣や武器の装備品の一部で、刀の柄(「柄(つか)」)の一部である「鍔(つば)」を指します。以下は室町時代の「刀拵」についての詳細です:

鍔(つば…

-

室町時代の「刀拵(つば)」は、刀剣の柄に取り付けられる鍔(tsuba)として知られており、その形状や装飾は多様で、この時代においてもさまざまなスタイルが存在しました。

文中にある刀拵の鍔が「二つの重なり合った花の…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント