カテゴリー:04・鎌倉・南北朝時代

-

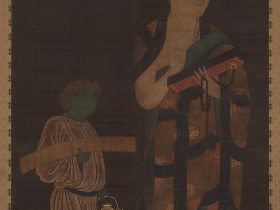

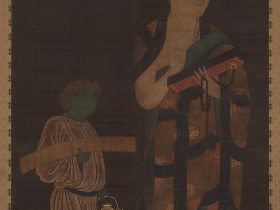

南北朝時代に制作された「衿羯羅童子」(Kongara Dōji)と「制多迦童子」(Seitaka Dōji)は、仏法の守護者である五大明王(Five Guardian Kings)の中心的な存在である不動明王(Fudō…

-

「光陰可惜、時不待人」という言葉は、日本の南北朝時代に活動した僧侶で詩人の寂室元光(Jakushitsu Genkō)によるものです。この言葉は、彼の詩や和歌の中で使用され、時間の過ぎ去りや、機会を逃すことへの哲学的な…

-

「聖徳太子孝養図」は、南北朝時代の日本において、鳥羽僧正(Toba Sōjō)の様式に従った作品の一つです。聖徳太子(Prince Shōtoku)は日本の歴史で非常に重要な人物であり、彼は6世紀に生き、仏教の広め方や…

-

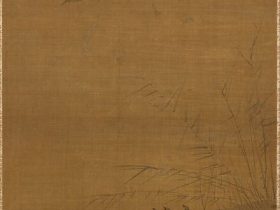

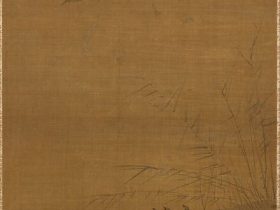

「鉄舟徳済筆 蘭竹石図」は、南北朝時代の日本の画家である鉄舟徳済(Tesshū Tokusai)によって制作されたとされる絵画です。この作品は、蘭竹石と呼ばれる要素を組み合わせた墨絵で、中国の元代の画家である薛権蒲明(…

-

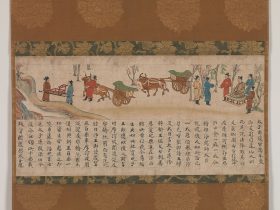

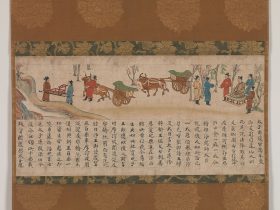

「過去現在絵因果経」(かこげんざいえいんがきょう)は、鎌倉時代に書かれた仏教の経典で、因果応報(ある行為の結果としての因果関係)に関する教えを含んでいます。この経典は、仏教の教えを視覚的に理解しやすくするために、絵画や…

-

「秋夜長物語絵巻」(Akuyona Monogatari Emaki)は、室町時代に制作された物語絵巻の一つです。室町時代は日本の歴史の中で、14世紀から16世紀にかけての時期を指します。この絵巻は、物語を視覚的に伝え…

-

南北朝時代、鉄舟徳斎(Tesshū Tokusai)による「芦雁図」(Ashigan-zu)は、日本の美術作品の一つで、南北朝時代の禅僧であり画家である鉄舟徳斎によって制作されました。この作品は、鉄舟徳斎の代表作の一つ…

-

「聖徳太子孝養像(Painted wood with inlaid crystal eyes)」は、日本の南北朝時代に制作された仏教の彫刻像の一つです。この像は、聖徳太子(Prince Shōtoku)が父である用明帝…

-

鎌倉時代、伝春日基光(でん かすがの もとみつ、Den Kasugano Motomitsu)の筆による「玄奘三蔵像(Hanging scroll; ink and color on silk)」は、重要な仏教の絵画作…

-

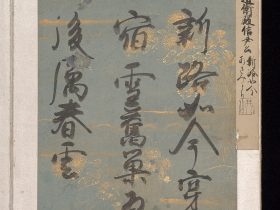

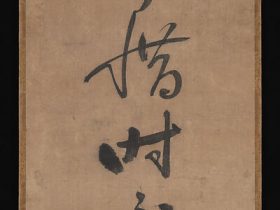

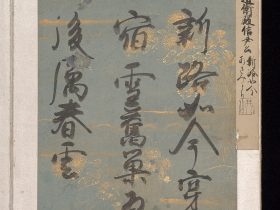

近衛信尹(こえのえ のぶたか)は、日本の貴族で、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した歌人であり、和漢朗詠集(わかんろうえいしゅう)という文学作品に関連しています。

「和漢朗詠集」は、近衛信尹によって書かれ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント