カテゴリー:07・江戸時代

-

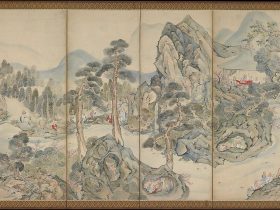

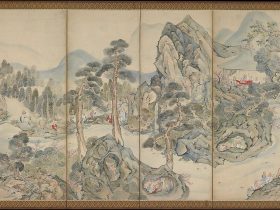

「蘭亭曲水図屏風」と「秋社図屏風」は、日本の著名な文人画家である池大雅によって描かれた作品の一対の屏風です。

「蘭亭曲水図屏風」は、右側の屏風に描かれた作品で、中国の蘭亭詩会と呼ばれる詩会の風景が描かれています。…

-

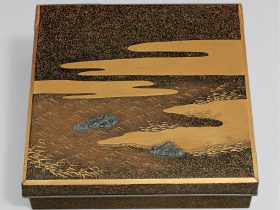

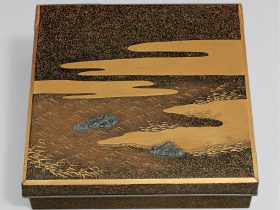

「浪花の夢蒔絵硯箱」は、江戸時代に製作された美しい蒔絵の硯箱です。蒔絵(まきえ)は、漆を用いて模様や装飾を施す伝統的な日本の工芸技術です。

この硯箱は、漆で塗られた木材を基にしており、金箔や銀箔の高蒔絵(たかまき…

-

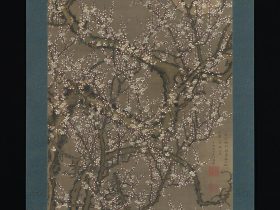

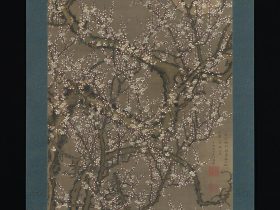

「月下白梅図」は、江戸時代の日本の画家である伊藤若冲によって描かれた作品です。この絵画は、満月の夜に古びた梅の木から白い花が咲き誇る驚異的な光景を描いたもので、非現実的な夢のような雰囲気が特徴です。

伊藤若冲は、…

-

「三日月雲咲き梅茶碗」は、茶碗の一種であり、茶碗の表面に白いスリップを塗布して茶碗の褐色の釉薬上に描かれたもので、瀬戸焼のタイプです。この茶碗は、江戸時代の日本で作られた陶磁器で、特定の技法と様式に基づいています。

…

-

「古清水手 色絵桐唐草文七宝透六角壺」は、江戸時代に野々村仁清によって制作された清水焼の六角形の壺を指します。この壺は、色絵の桐唐草模様が描かれ、七宝透(しっぽうとう)と呼ばれる宝石のような装飾が施されています。

…

-

「江戸時代(Porcelain painted with cobalt blue under transparent glaze (Hizen ware))人物風景花瓶」は、透明釉の下にコバルトブルーで描かれた磁器製の…

-

「青磁染付団栗柏の葉文皿」は、青磁の釉薬と下絵青(染付け)で装飾された磁器製の皿を指します。これは江戸時代の日本で作られた肥前焼(肥前陶磁器)の作品で、特定の技法と様式に基づいています。

「青磁染付団栗柏の葉文皿…

-

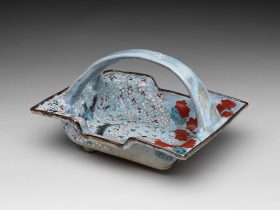

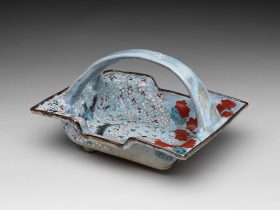

江戸時代に活躍した陶芸家、仁阿弥道八(にあみ どうはち)による「Handled tray with cherry blossoms and maples」は、桜と紅葉が描かれた取手つきの盆の作品です。仁阿弥道八は、日本…

-

江戸時代の「Mirror with handle」は、黒と赤の漆と銀蒔絵が施された青銅製の鏡で、持ち手がついています。この鏡は、日本の江戸時代に制作された装飾的な鏡の一つであり、美しい装飾と精緻な技法で知られています。…

-

江戸時代の陶芸家である尾形乾山(おがた かんざん)による「Spouted pouring vessel」は、鉄絵付け(下絵の鉄の絵付け)が施された陶磁器製の注ぎ口つき容器です。尾形乾山は、日本の陶芸界において重要な存在…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント