カテゴリー:07・江戸時代

-

「栗鼠瓜蒔絵文台」は、江戸時代に制作された漆塗りの木製の文台です。金箔の平間蒔絵と「絵梨地」(洒落梨地)技法が使用されています。この文台は、おそらく元々は一致する書箱とセットとして製作されたもので、デザインには栗鼠(り…

-

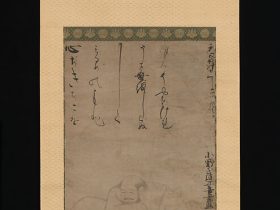

「布袋唐子図」は、江戸時代に小野通によって描かれた墨絵の掛け軸です。この作品は、仏教の神聖な存在である布袋が、子供に優しく見つめる様子を描いています。布袋は、幸福や幸運をもたらすとされる仏教の神様であり、この絵はその優…

-

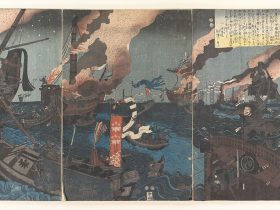

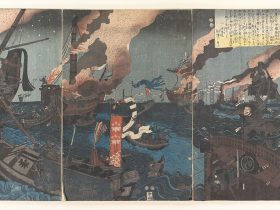

「前太平記 筑紫合戦図」は、江戸時代に歌川貞秀によって描かれた木版画の三連判です。この作品は、人気のある武士の物語「前太平記」に基づいており、九州の筑紫地域での戦闘の様子を描写しています。

1333年の夏に行われ…

-

「西条山引返之図」は、江戸時代に歌川芳綱によって描かれた木版画の三連判です。この作品は、日本の歴史的な事件や戦闘を描いたもので、特に西条山の戦いに焦点を当てています。

西条山の戦いは、戦国時代の1564年に起こっ…

-

この風景トレーン(深皿)は、江戸時代に生産された磁器で、透明な釉薬の下にコバルトブルーで描かれた絵付けがされています。この磁器は肥前焼(または伊万里焼)の中でも柿右衛門風のタイプに属しています。このトレーンは、風景が描…

-

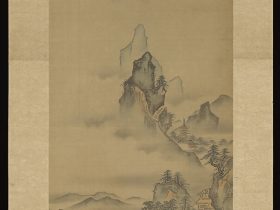

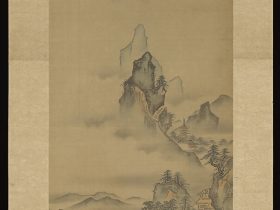

この作品は、江戸時代の日本における美しい風景を描いた三連の掛け軸のうちの一つであり、狩野探水守常(からの たんすいもりつね)という画家によって描かれました。中央パネルには「蓬莱山」と呼ばれる幻想的な山が描かれています。…

-

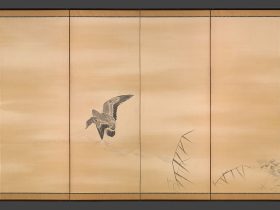

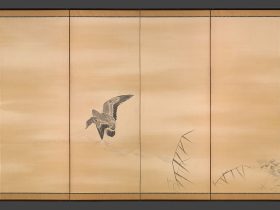

右側の屏風には、半ば広げられた翼を持つガチョウが水面に向かって急降下しています。岸辺の兆候は、右下隅の風に揺れる細い葦の先だけであり、近くで波が頂上を打っています。左側の屏風では、川沿いのヤナギの木と水面に映る月の反射…

-

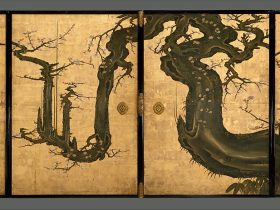

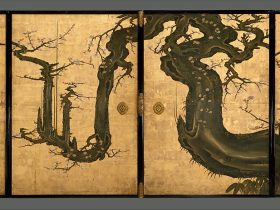

「老梅図襖」は、江戸時代に狩野山雪(かのう さんせつ)によって制作された作品で、紙に墨、色彩、金箔、金箔が施された4つの引き戸のパネル(襖)です。この作品は、古い梅の木を描いたもので、優れた風景画として知られています。…

-

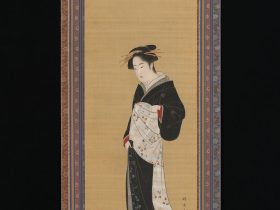

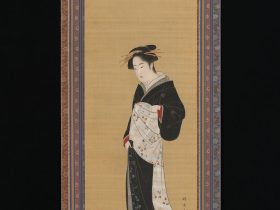

「立姿美人図」は、江戸時代に活動した日本の浮世絵師である勝川春章(かつかわしゅんしょう)によって描かれた作品です。この絵画は、掛け軸形式の絹に墨、色彩、金箔を使用して制作されたものです。

この作品は、一人の美しい…

-

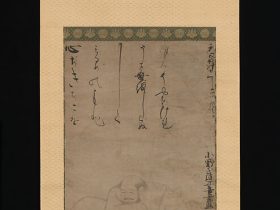

「笛吹地蔵図」は、江戸時代に活動した日本の画家狩野探幽(かのうたんゆう)によって描かれた作品です。この絵画は、仏菩薩地蔵菩薩(キシュティガルバ)が笛を吹いている姿を描いたもので、掛け軸形式の墨と色彩の作品です。

…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント