カテゴリー:07・江戸時代

-

「新曲図屏風」は、江戸時代に制作された一対の六曲一隻の屏風で、紙に墨、色、金箔、銀箔で描かれています。この屏風は、先に説明した「新曲」(「Shinkyoku」)という音楽劇のエピソード、「武雄」を描いています。これは、…

-

この蓮池蒔絵経箱は、江戸時代に作られたもので、金箔を用いた研出し巻き絵(研出し蒔絵)、平巻き絵、および梨皮絵の技法が用いられています。これは仏教の経典を収めるための箱であり、その表面には蓮の池という仏教美術の重要なシン…

-

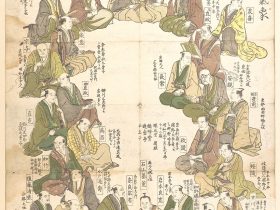

江戸時代の木版画で、紙に墨と色で描かれた「二十八鍛冶師肖像画」は、日本の美術作品の一つです。これは、28人の鍛冶師(金属工芸職人)の肖像を描いた作品です。鍛冶師は金属を鍛造して製品を作る職人であり、彼らの技術は非常に尊…

-

「唐子遊図屏風」は、江戸時代に狩野永納(かのうえいのう)によって描かれた作品で、一対の六曲一隻の折りたたみ式の屏風で、紙に墨、色、金箔で描かれています。この屏風は、日本の美術作品の一つで、内容や技法などからその特徴が見…

-

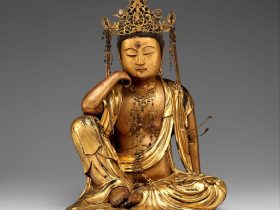

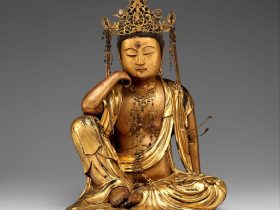

江戸時代の如意輪観音坐像は、木材に金箔、金箔、漆、そしてクリスタルの象眼(ぞうがん)を使って制作された仏教の彫刻像です。この像は、如意輪観音(にょいりんかんのん)として知られる菩薩の姿を表現しており、その特有の属性や意…

-

江戸時代の白繻子地檜垣桜模様小袖は、絹と金属糸を使用した刺繍により作られた着物の一種です。この小袖は、主に女性が身に着けるために作られました。 白繻子地は、高級な絹織物であり、光沢がありながらもしなやかさがあります。檜…

-

「扇流図屏風 Women on a Bridge Tossing Fans into a River」は、江戸時代に制作された六曲一双の屏風絵画です。この作品は、墨、色、金、金箔を用いて描かれています。 作品は、橋の上…

-

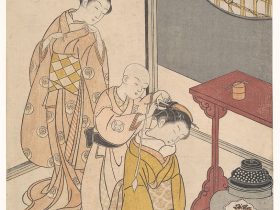

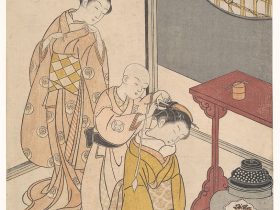

「夜の雨、双棚の間」は、江戸時代の鈴木春信による木版画(初版)で、紙に墨と色彩が使用されています。この作品は「座敷八景」というシリーズの一部であり、中判のプリント(中判)のサイズです。

この作品は、日本の浮世絵師…

-

「刀装具(鍔)」は、江戸時代の平田派によって制作された作品です。この作品は、鍔として知られる刀の装飾的な部品です。材料としては、鍔の基本素材である赤銅合金(赤銅と金の合金である赤銅)が使用され、また金やエナメルのクロイ…

-

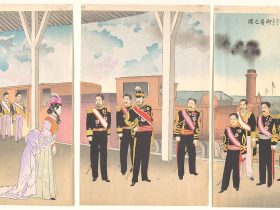

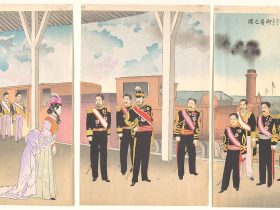

「凱旋新橋ステーション御着之図」は、明治時代に小林清親によって制作された三連判の木版画で、紙に墨と色彩が使用されています。この作品は、日中戦争(1894年〜1895年)の最中に制作され、日本の明治天皇が新橋駅に凱旋する…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント