カテゴリー:07・江戸時代

-

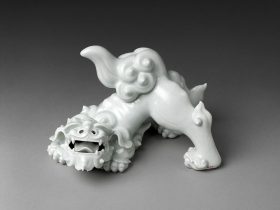

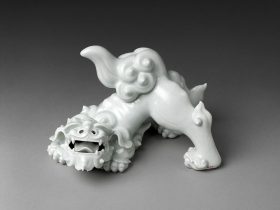

獅子犬は、日本の伝統的な美術や彫刻の中で見られる、ライオンに似た架空の生物です。江戸時代には、肥前焼の一種である平戸焼(Hirado ware)と呼ばれる陶磁器が生産されました。これは、長崎県平戸市周辺で製造された陶磁…

-

江戸時代の華鬘(かまり)は、金箔が施された青銅製の装飾品を指します。これらの華鬘は、主に仏教寺院の建築物や仏像、神社の神像などの装飾として使用されました。金箔による美しい輝きと装飾性が特徴です。

華鬘は、その名前…

-

この「鳳凰皿」は、江戸時代に肥前焼として知られる陶磁器が生産されたものです。肥前焼は、長崎県周辺で製造された陶磁器で、その中でも「透明釉の上に彩色釉薬で描かれた磁器」という技法を使用して制作された作品を指しています。

…

-

江戸時代の風景花瓶は、透明な釉薬の下にコバルトブルーで描かれた磁器製の花瓶のことを指します。これらの花瓶は主に肥前焼(ハセガワ焼き、または長崎焼き)として知られる陶磁器の一種で、江戸時代中期から後期にかけて、肥前(現在…

-

江戸時代の華鬘(かまり)は、金箔を施した青銅製の装飾品を指します。これらの華鬘は、寺社の建築や仏像、神像などに使用され、美しく繊細な装飾が施されていました。一般的には鬘(かずら)とも呼ばれることもあります。

華鬘…

-

この黒塗りの棚は、江戸時代に制作されたもので、金と銀の平巻き絵(平巻き絵)が施された漆塗りの木製品です。野葡萄九曜紋蒔絵黒棚は、その特徴的な装飾から説明される作品です。

「野葡萄」は、野生のブドウのことを指し、そ…

-

「鼠縮緬地風景二十四孝模様打掛」は、江戸時代に制作された特別な着物の一つです。この着物は、絹のクレープ生地にペーストレジスト染色と絹と金糸の刺繍が施されています。この打掛は、日本の美術や文化において重要なテーマである「…

-

「寛文美人図」は、江戸時代に制作された絵画の一つで、掛け軸形式(掛け軸に描かれた絵)です。この絵画は、紙に墨、色、金箔を使用して描かれています。

「寛文美人図」は、特定の時代の美しい女性を描いた絵画の一般的な名称…

-

江戸時代の「秋草蒔絵台子」は、金の平蒔絵と絵梨地技法を用いた漆塗りの木製家具です。これは日本の伝統的な美術工芸品であり、特に江戸時代には高度な技術と芸術性が発展しました。

この秋草蒔絵台子は、秋の草花をモチーフに…

-

江戸時代の錫杖(すずつえ)は、日本の宗教美術や文化において使用された道具で、一般的には仏教の修行者や僧侶が持つ杖です。錫は軽くて丈夫な素材であり、杖の先端に鈴をつけることで歩く音が聞こえ、周囲の生き物を驚かせずに接近す…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント