カテゴリー:07・江戸時代

-

「炬燵に積もる夕雪」は江戸時代の浮世絵師鈴木春信(Suzuki Harunobu)によるよる有名な作品の一つです。

この浮世絵は、室内のシーンを描いており、二重窓があることで室内がよりリアルに表現されています。窓…

-

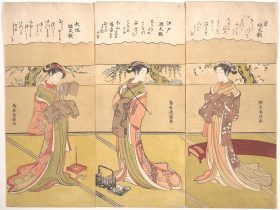

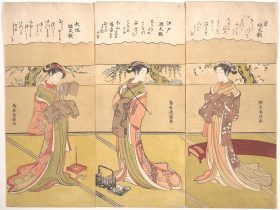

「回文歌 京 大阪 江戸」(かいぶんか きょう おおさか えど)は、江戸時代の日本の浮世絵師である鈴木春信(Suzuki Harunobu)による作品の一つです。鈴木春信は、浮世絵の初期の巨匠の一人で、特に彼の美しい色…

-

「法然」は江戸時代、18世紀から19世紀初頭の作品で、木製の彫刻作品で、彩色と金箔が施され、ガラスの目が使用されています。この彫刻作品は、鎌倉時代(1185年-1333年)の浄土宗の僧侶である法然(Hōnen)を描いて…

-

「すだれ貝」は、江戸時代の日本の浮世絵師、鈴木春信(Suzuki Harunobu)による作品です。鈴木春信は、浮世絵の初期の巨匠の一人で、美しい色刷り版画で知られています。彼の作品は、浮世絵の黄金時代を代表するものと…

-

![【蟹図[表] 牡丹図[裏]大衝立 Crabs and Peonies】江戸時代‐伊藤若冲](https://jin11.net/wp-content/uploads/2021/04/1-2-280x210.jpg)

江戸時代の日本の画家、伊藤若冲(Itō Jakuchū)の「蟹図[表] 牡丹図[裏]大衝立」は、非常に美しい絵画のスクリーン(大衝立)です。この作品は、表面と裏面にそれぞれ「蟹図」(Crab)と「牡丹図」(Peonie…

-

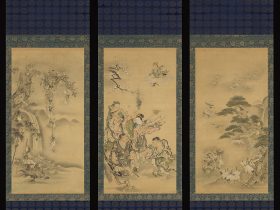

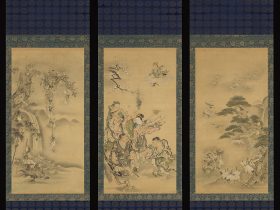

江戸時代の日本の画家、狩野探信(Kano Tanshin、または狩野探信(森正)Morimasaとしても知られています)による「八仙猿鶴図」(はっせんさるかくず)は、中国の伝説的な8人の仙人(八仙)をテーマにした絵画で…

-

江戸時代の日本の画家である酒井抱一(Sakai Hōitsu)は、「桜図屏風」(さくらずびょうぶ)として知られる重要な作品を制作しました。この絵画は、桜の花をテーマにした折りたたみ式の屏風(Byobu)に描かれた作品で…

-

江戸時代、野村九谷(Nomura Kyūkoku)は、美しい蒔絵の印籠(いんろう)を制作したことで知られています。蒔絵は、日本の伝統的な工芸品の一つで、装飾的な技法を使用して漆器に模様やデザインを施すことを指します。印…

-

「画本葛飾振」(がほん かつしかふる)は、江戸時代の日本の浮世絵師、葛飾北斎(Katsushika Hokusai)によって制作された浮世絵のシリーズです。葛飾北斎は、日本の浮世絵の巨匠として知られ、特に「富嶽三十六景…

-

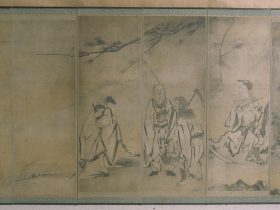

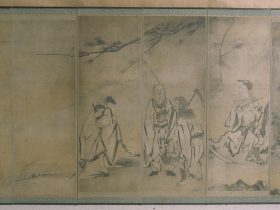

長谷川左近(Hasegawa Sakon)の「群仙図屏風」(Gunzen-zu Byōbu)は、江戸時代初期に制作された日本の絵画作品です。この屏風は、群仙(Gunsen)と呼ばれる仙人や神仙の集団を描いたもので、仙人…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

![【蟹図[表] 牡丹図[裏]大衝立 Crabs and Peonies】江戸時代‐伊藤若冲](https://jin11.net/wp-content/uploads/2021/04/1-2-280x210.jpg)

最近のコメント