- Home

- 過去の記事一覧

カテゴリー:07・江戸時代

-

【五色染六歌仙 在原業平と小野小町 The Poet Ariwara no Narihira and Ono no Komachi,” from the series Five Colors of Love for the Six Poetic Immortals】日本‐江戸時代‐喜多川歌麿

「五色染六歌仙 在原業平と小野小町」は、日本の浮世絵師喜多川歌麿によって制作された作品です。この作品は、江戸時代後期、具体的には1798年頃に制作されました。 タイトルにある「五色染六歌仙」は、中国の伝説的な六人… -

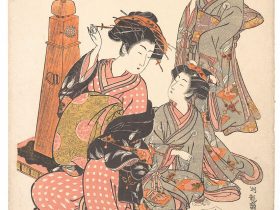

【五色染六歌仙 僧正遍昭 “The Poet Sōjō Henjō Slipping a Letter into a Woman’s Sleeve,” from the series Five Colors of Love for the Six Poetic Immortals】日本‐江戸時代‐喜多川歌麿

『五色染六歌仙』は、日本の浮世絵師である喜多川歌麿(通称:喜多川歌麿)によって描かれた作品です。この作品は、日本の江戸時代の文化と芸術の息吹を捉えたもので、具体的には1798年頃に制作されました。 絵画のタイトル… -

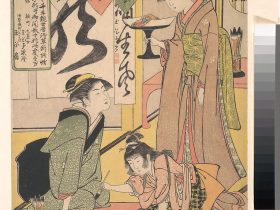

【玉花子栄茂図 Gyoku-kashi Eimo Preparing Calligraphy Offerings】日本‐江戸時代‐鳥居清長

「玉花子栄茂図」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の浮世絵師鳥居清長(とりい きよなが)によるものです。この作品は、和紙に墨と色彩を使った木版画です。 作品はおおよそ1782年頃に制作されたも… -

【雛形若菜の初模様 扇屋内 七越 The Courtesan Nanakoshi of the Ōgiya Brothel, from the series “A Pat-tern Book of the Year’s First Designs, Fresh as Spring Herbs” (“Hinagata wakana no hatsu moyō”)】日本‐江戸時代‐礒田湖龍斎

「雛形若菜の初模様 扇屋内 七越」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、礒田湖龍斎(いそだ こりゅうさい)という日本の浮世絵師によるものです。この作品は、和紙に墨と色彩を用いた木版画です。 この作品は… -

【俳優市川団十郎五世の侍としての姿 The Actor Ichikawa Danjuro V as a Samurai】日本‐江戸時代‐勝川春英

「俳優市川団十郎五世の侍としての姿」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の浮世絵師勝川春英(かつかわ しゅんえい)によるものです。この木版画は1785年に制作され、和紙に墨と色彩を用いて描かれました。… -

【奥の細道図扇面 Scene from The Narrow Road to the Deep North】日本‐江戸時代‐与謝蕪村

「奥の細道図扇面」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の詩人・画家である与謝蕪村(よさぶそん)による作品です。約1780年頃に制作された、扇面を開いたような形状の絵画を掛け軸にした作品です。和紙に墨と… -

【浪花土産を作る七代目市川団十郎 Ichikawa Danjūrō VII Preparing New Year’s Gifts】日本‐江戸時代‐歌川国貞

「浪花土産を作る七代目市川団十郎」は、江戸時代(1615年から1868年)の作品で、日本の浮世絵師、歌川国貞(うたがわ くにさだ)による作品です。この作品は約1830年に制作された摺物(すりもの)と呼ばれる木版画で、和… -

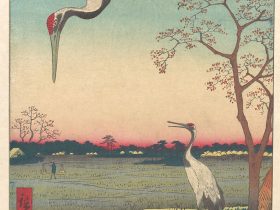

【名所江戸百景 蓑輪 金杉 三河しま “Minowa, Kanasugi at Mikawashima,” from the series One Hundred Famous Views of Edo (Meisho Edo hyakkei, Minowa Kanasugi, Mikawashima)】日本‐江戸時代‐歌川広重

「名所江戸百景 蓑輪 金杉 三河しま」は、江戸時代(1615年から1868年)の終わりに活躍した日本の浮世絵師、歌川広重(うたがわ ひろしげ)による作品です。この作品は1857年の巳年に制作された木版画で、江戸時代末期… -

【岩井半四郎図 The Actor Iwai Hanshiro as a Courtesan Reading a Love Letter while Mounted on a Black Ox】日本‐江戸時代‐鳥居清満(Torii Kiyomitsu)

「岩井半四郎図」は、江戸時代(1615年から1868年)の一部である約1763年に、日本の画家鳥居清満(Torii Kiyomitsu)によって制作された木版画です。この作品は和紙に墨と色彩を用いて描かれています。 … -

【「恋文」シリーズ蝶谷の花魁 蝶山 The Oiran Chōzan of Chōjiya, from the series Love Letters】日本‐江戸時代‐一筆斎文調

「恋文」シリーズの「蝶谷の花魁 蝶山」は、江戸時代(1615年から1868年)の一部である約1769年に活動していた日本の画家一筆斎文調(Ippitsusai Bunchō)による木版画です。この作品は和紙に墨と色彩を…

最近のコメント