カテゴリー:7◆収蔵品

-

「北国五色墨」(ほくごくごしきずみ)は、日本の浮世絵師、喜多川歌麿(Kitagawa Utamaro)による浮世絵シリーズです。歌麿は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて活動し、特に美人画(Bijin-ga)として知…

-

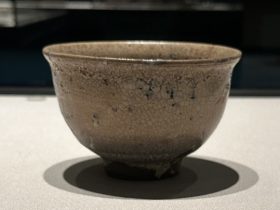

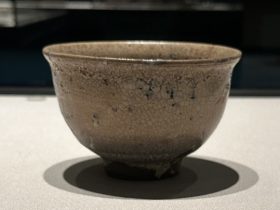

【熊川茶碗 銘:田子月】朝鮮時代-17世紀-常設展-東京国立博物館-東洋館

熊川茶碗は、朝鮮時代の陶磁器の一種であり、熊川(現在の韓国の忠清北道)で生産されました。この地域は、豊かな陶土の産地として知られており…

-

1608年から1609年にかけて、ピーター・パウル・ルーベンスによって制作された「聖家族と聖エリザベス、聖ヨハネ、そして鳩」は、キリスト教の宗教的な主題を描いた絵画作品です。

この作品では、聖母マリア、聖ヨセフ、…

-

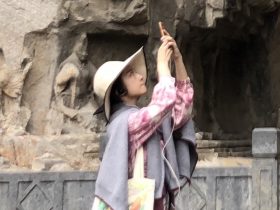

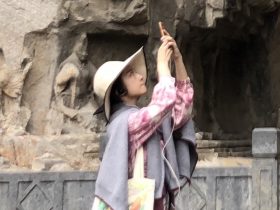

龍門石窟(りゅうもんせっくつ)は、中国の河南省洛陽市にある仏教の石窟寺院であり、中国の代表的な石窟寺院の一つです。龍門石窟は、洛陽市の西南に位置し、白馬寺と共に洛陽の仏教遺産を代表する重要な観光地となっています。

…

-

唐時代(618年-907年)には、中国は文化と芸術の繁栄期を迎え、さまざまな美術品や工芸品が制作されました。その中で、「八棱金背銅鏡」は特に注目されるものの一つです。

「八棱金背銅鏡」は、八角形の形状を持つ銅製の…

-

「十二神将像の内」は、鎌倉時代に制作された作品で、木材に漆、色彩、金箔、または象眼を埋め込んで制作されたものです。この作品は、十二神将と呼ばれる神々の像が描かれたもので、これらの神々は薬師如来(Bhaisajyagur…

-

唐時代(618年から907年)は中国の歴史の中で非常に重要な時期であり、多くの芸術的な成就が達成されました。その中で、邛窯青釉三彩杯(Qiong kiln sancai cup)は、唐代の陶磁器の一種であり、その特徴的…

-

鍋島焼(なべしまやき)は、日本の陶磁器の一種で、主に佐賀県で生産される高級な陶磁器です。鍋島焼は、江戸時代に鍋島藩主やその家臣たちのために制作された美しい陶磁器として知られています。その中でも「絵三壺文皿」についてお話…

-

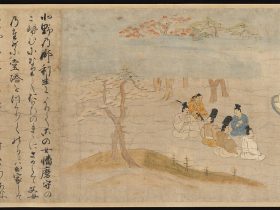

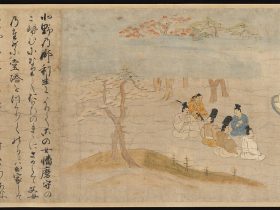

京都の北野天満宮は、9世紀に活躍した学者であり政治家でもあった菅原道真(845–903年)を祀っています。道真は宮廷において政敵からの中傷や陥れられ、大宰府への左遷を余儀なくされ、その地で亡くなりました。その後、いくつ…

-

「江戸時代(Porcelain decorated in polychrome enamels and gold (Arita ware, Imari type))トランペット型花瓶」は、多色の釉薬と金で飾られた磁器(…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント