カテゴリー:陶磁器

-

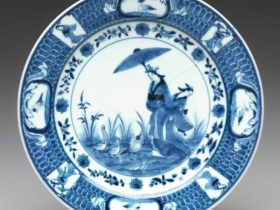

【日傘の貴婦人文皿(Dish with Parasol Ladies)】伊万里焼ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/DWQCwEMMSxw?si=TNB2imZjOy3AiWad 日傘の貴婦人文皿江戸伊万里が映した異国のまなざし 日傘の貴婦人文皿——東西が交わる静謐の舞台 美術… -

【日傘の貴婦人図皿(Plate Depicting Lady with a Parasol)】伊万里焼‐江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/YOWHYK67Ps0?si=-DDlk25k4K7fAuwP 日傘の貴婦人図皿江戸とヨーロッパが響き合う異国趣味の器 静かに佇む一枚の皿が、時代と海を越えて語りかけ… -

【日傘の貴婦人図皿(Dish Depicting Lady with a Parasol)】伊万里焼ー江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/ShL3-3w_bEM?si=JaZDIHLV46oIaajd 日傘の貴婦人図皿伊万里焼に交差する東西のまなざし ニューヨーク・メトロポリタン美術館の一角に、掌に収まる… -

「岩花鳥図皿(がんかちょうずざら)(Dish with ,江戸時代,伊万里焼,岩花鳥図皿,rocks, flowers, and birds)」伊万里焼‐江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/s0tyvX-uYEo?si=ASPKEh8bBKVViiDQ 岩花鳥図皿東西をつなぐ伊万里焼の美学 静かに佇む一枚の皿が、はるか海を越えて文化の交差点となることがある… -

【花瓶に花図皿(Plate with a Vase of Flowers)】伊万里焼ー江戸時代‐メトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/N3YzvfkAxvQ?si=4Lnh4t-oBGw3P0Py 花瓶に花図皿東西をつなぐ静物の美学 18世紀後半、有田で焼かれた一枚の伊万里焼──「花瓶に花図皿」は、わ… -

【女官と鳥図皿(Plate with Japanese Court Woman and Birds)】伊万里焼ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/Hhgx5USyKsU?si=lKt7vj4s83byYvo5 女官と鳥図皿源氏物語を映した小さき宮廷詩 直径わずか12.4センチの小皿の内側に、千年の物語がひそやかに… -

【紋章入り伊万里皿(Armorial Plate)】江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/4kVQjjmU4qg?si=eeDmsgAHNMfZHaxP 紋章入り伊万里皿東西をつなぐ磁器の記憶 直径56センチに及ぶ堂々たる器面に、藍と金が静かに交錯する。ニュ… -

【花瓶に花図皿(Plate with Vase and Flowers)】伊万里焼ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/mQMOVZVFSOo?si=4hmceahwt5vZuBb- 花瓶に花図皿伊万里焼が映し出す江戸の美と世界へのまなざし 江戸時代、日本の磁器文化は世界の舞台へと静かに… -

【姫形小皿】伊万里焼ーメトロポリタン美術館所蔵

郫県豆板醬博物館は2018年9月30日開館されました。郫県豆板醬も国家無形文化遺産と認定されました。四川料理といえば、多くの人はすぐマーボー豆腐を思いつくでしょう。ここでは、マーボー豆腐あるいは宮保鶏丁(鶏肉の唐辛子炒め)など本場の四川料理の作り方を学ぶことができます。 -

【色絵姫形小皿】伊万里焼ーメトロポリタン美術館所蔵

https://youtu.be/7SoltJnLC8s?si=rp_Jht2KfpV0U3lv 色絵姫形小皿平安への憧憬をかたちにする古伊万里の美 古伊万里の色絵磁器は、日本の工芸史において特別な輝き…

最近のコメント