カテゴリー:書画

-

https://youtu.be/Vx43KWrnu1Q?si=7Gbn3Cexdtuojraz

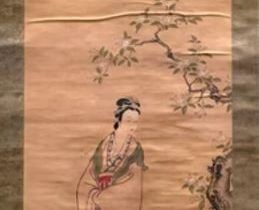

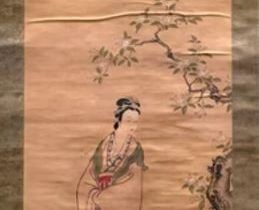

唐美人図狩野常信が描いた異国の美と無常の詩情

江戸時代初期の人物画のなかで、《唐美人図》は、優雅さと静か…

-

https://youtu.be/CEVOGayt5s8?si=xwTv60ZtFCuOod8X

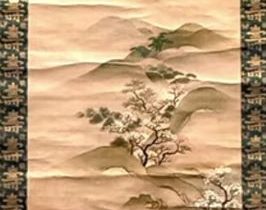

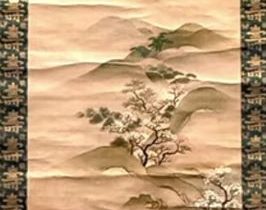

吉野山区狩野永叔が描いた桜山水の精神風景

江戸時代中期の山水画のなかで、《吉野山区》は、自然描写の精緻さ…

-

https://youtu.be/zNe9DWntIfw?si=EBKA2aDqh56vUQmU

春草図の静かな光村越其栄と江戸後期花鳥画の詩情

江戸時代後期の絵画において、「春草図」はひときわ静かな存…

-

https://youtu.be/-aDUavVq2vc?si=MaTIj0OR0iMQ8Q64

能狂言絵巻の視覚詩学徳川文化と舞台芸術を映す江戸のまなざし

江戸時代十八世紀に制作された「能狂言絵巻」は…

-

https://youtu.be/cgn_bnR0NGA?si=OD-UMTOJDx59elbG

疾走する矢と沈黙の規律犬追物図屏風にみる江戸武士の身体と美意識

金地の広がりのなかを、馬は疾り、犬は奔る…

-

https://youtu.be/lP2DlUPYWTE?si=NCoBQrpQKz6kHpI3

「雪」は、黒田清輝の晩年にあたる大正時代の代表的な作品であり、日本の近代美術史における重要な位置を占める作品で…

-

https://youtu.be/8QMJnqakx9Q?si=gEKfsaaMG99j-ksE

「跡見刀自肖像 下絵」(黒田清輝、カンバス・油彩、大正4年、東京国立博物館黒田記念館所蔵)は、黒田清輝の画業に…

-

https://youtu.be/dLS4XvQJKU8?si=mmq4VKQWJtEkUBvQ

「夫人肖像」は、明治時代の日本の代表的な画家である黒田清輝によって描かれた肖像画であり、特に日本近代美術の発展…

-

https://youtu.be/FwjzPeCAbsc?si=YN45vMnGPphCVb3U

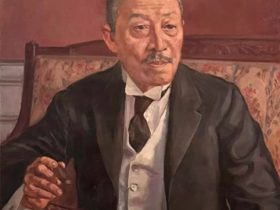

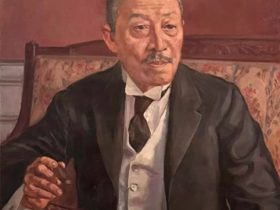

木村長七(1852年~1922年)は、近代日本の実業家であり、鉱山経営の分野で大きな足跡を残しました。彼は、古…

-

https://youtu.be/2vLYhsabwuw?si=rYBDNKhKtYa6jobg

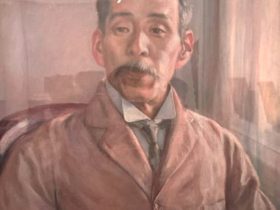

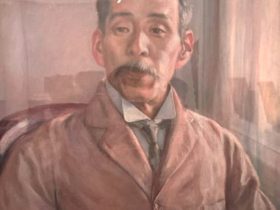

「寺尾寿博士像」(黒田清輝、油彩、明治42年、東京国立博物館黒田記念館所蔵)は、日本の近代絵画における重要な作…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント