カテゴリー:書画

-

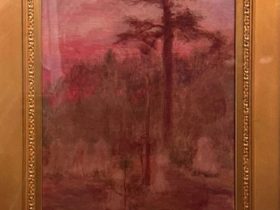

黒田清輝の「夕景」は、日本の近代美術における重要な作品であり、黒田清輝という画家の代表作の一つです。この絵画は、彼が西洋絵画の技法を日本に導入し、そしてその技法を日本の風景に融合させた例として、また日本画壇における転換…

-

黒田清輝(1866年-1924年)は、日本の近代洋画を代表する画家であり、明治から大正時代にかけて、特に西洋絵画の技法と日本の伝統的な美学を融合させた作風で知られています。彼は、フランスで学んだ後、帰国し、日本の洋画界…

-

「鎌倉にて(小壺にて)」は、日本近代洋画の基礎を築いた黒田清輝が1916年(大正5年)頃に制作した油彩画です。この作品は、板を支持体として描かれた小品で、東京国立博物館黒田記念館に収蔵されています。黒田の後期の作風を示…

-

黒田清輝(1866–1924)は、日本近代洋画の先駆者として知られる画家であり、特に西洋画の技法を日本の自然や風景、人物に取り入れた作品を数多く遺しました。その画業は、日本の美術史において重要な位置を占めています。黒田…

-

「風景(富士遠望)」は、黒田清輝が大正時代に描いた油彩画であり、日本の近代絵画の重要な作品の一つとして位置づけられています。この作品は、黒田清輝が西洋画の技法を学んだ後、風景画の分野で自己の表現を追求していった中での成…

-

黒田清輝の「母子」(明治30年制作)は、明治時代の日本美術における重要な作品であり、黒田清輝の画家としての成熟期を象徴する名作です。この絵画は、彼の技術的な完成度と感情的な深さを併せ持つ作品であり、彼が追求した「人間の…

-

黒田清輝の「画室の一隅」は、彼がフランス・パリで生活していた時期に描かれた作品であり、その画業における重要な位置を占めるものです。この作品は、彼がパリのヴォージラール街のファヴォリト通にあるアトリエで過ごしていた時期に…

-

黒田清輝の「構図(羊飼二天女)」は、日本近代洋画の先駆けとなった作品の一つとして評価されています。この作品は、黒田清輝がフランスで学んだ後に、日本に持ち帰った西洋の技法を生かして描いたものであり、彼の洋画としてのスタイ…

-

黒田清輝の「雪景」(1890年頃)は、日本洋画の発展において重要な位置を占める作品であり、その作風とテーマ性からも多くの意義を読み取ることができます。本作は、黒田清輝が西洋画の技法を駆使して日本の自然をどう表現したかを…

-

「繡物する女」(明治23年(1890年)頃制作)は、近代日本の洋画の先駆者である黒田清輝の代表的な作品の一つです。この絵画は、黒田が西洋美術の技法を取り入れ、日本の伝統的なテーマを描いた作品として注目されています。作品…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント