喬 子一覧

-

https://youtu.be/cjUtMnweMgE?si=f_rjFRrZmgAjEK6o

鬼百合に揚羽蝶熊谷守一 静寂の中の生命倫理

熊谷守一の《鬼百合に揚羽蝶》(一九五九年)は、日本近代絵画に…

-

https://youtu.be/N9panoGvkJY?si=2hhBHbtan42EDMBV

飛ぶ鳥三岸節子 自由と生成のイメージ

一九六二年に制作された三岸節子の《飛ぶ鳥》は、戦後日本絵画が到達し…

-

https://youtu.be/hBvI75BMRcw?si=b6wsGQB6cKjpKI1V

光は荒野の中に輝いている松本陽子における色彩と精神の風景

現代美術において「光」は、しばしば救済や希望の…

-

https://youtu.be/mPe4kh-Y9GU?si=qOz8Vsjb1J-dWEzO

塩原の奥近代日本画における写実と静謐の交差点

明治から大正へと移り変わる時代は、日本美術にとって試行錯誤…

-

https://youtu.be/WwzVxI4AXjY?si=ydF5mtKIhKg-AmCT

日暮里の新緑戸張孤雁 都市の縁に立ち現れる近代日本画の息吹

《日暮里の新緑》は、近代日本画がその表現領…

-

https://youtu.be/lUIhKOKddI0?si=FXk7Tpei6RGHB5C1

二日月川合玉堂 静寂の光が宿る日本的時間

明治四十年、川合玉堂は一幅の月夜を描いた。《二日月》と名づけ…

-

https://youtu.be/D9SBOfCHScM?si=Cd3o-HmUKLBROSsH

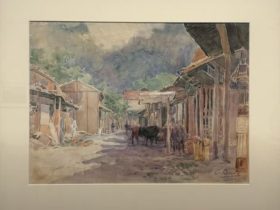

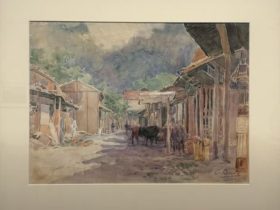

山村風景写生の眼が拓いた近代日本の自然像

明治二十年、日本の美術は静かな転換点に立っていた。西洋画技法…

-

https://youtu.be/VpW_BnOHhEc?si=Jus9-IeGaCNkDLJm

築地河岸水都東京に映る大正の感覚と都市の変容

大正初年の東京は、静かでありながら確かな熱を内包した都市…

-

https://youtu.be/H4zJxBKawaY?si=Rl2CkbW9qM4yyOmU

高田の馬場附近近代東京の呼吸をとらえた水彩都市詩

東京という都市は、近代日本において最も急激に姿を変えた…

-

https://youtu.be/NMXpPgaz9-Y?si=tVaBJKc9dvtgx4Ms

憂鬱の谷内面の深淵を可視化する象徴的風景――織田一磨、感情としての水彩

一九〇九年に制作された《憂鬱の谷…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント