喬 子一覧

-

東京国立近代美術館1-コピー-2-コピー-280x210.jpg)

https://youtu.be/U9FOZnU1QGg?si=hTWuBIC56aSigSyP

南の光の中の女 ―土田麦僊《島の女》に見る原像のまなざし―

灼けつく陽光の下、ひとりの女が立っている。…

-

https://youtu.be/Ob8U30uk6yE?si=3DzVCncTZAkPH9PA

光の都市ヴェネツィア―ターナーが見た幻視の水上風景―

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの《ヴェ…

-

https://youtu.be/sQQKvYIdNsE?si=Z3lNYy3uXBn_AnG0

光の詩人、日常の岸辺にて

ターナー《コーンウォール、ソルタッシュの渡し船》をめぐる印象

ジョゼフ…

-

https://youtu.be/-HwK7TpOaxs?si=9SEwAfyM3d5SM7iX

鏡の前の異国 ― アルフレッド・スティーブンス《着物》に見る視線と夢想

アルフレッド・スティーブンスの…

-

https://youtu.be/oqAj_Z8aE2s?si=SAfgyxw6KluDJHgm

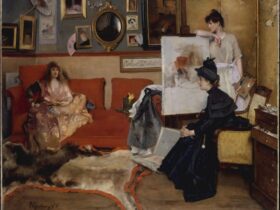

静謐なる舞台 ― アルフレッド・スティーブンス《アトリエにて》に見る女性像の覚醒

光は柔らかく室内に満…

-

https://youtu.be/ClthHwoIQ8Y?si=Qi2ZVGntuHjZxOvj

祝祭のあとに訪れる沈黙

―アルフレッド・スティーブンス《舞踏会のあとで》に寄せて―

舞踏会の灯り…

-

https://youtu.be/2xXqFOE8aBQ?si=OUBIIG3arSXlACmu

愛の女神の舞台 ― フランソワ・ブーシェ《ヴィーナスの化粧》にみるロココの夢

絹のように柔らかな肌、微…

-

https://youtu.be/dSdVGDpXGOM?si=Pu3WeT-Gi7Q4QBfY

鳩が運ぶ恋の序章― フランソワ・ブーシェ《使者派遣》と18世紀ロココの夢想 ―

フランソワ・ブーシェの…

-

https://youtu.be/UOtVpQPCATs?si=0cxC__BP2qH3UkHv

フランソワ・ブーシェ《洗濯女》ロココの水辺に咲く夢想——優雅なる労働と装飾の詩学

18世紀フランス、宮廷…

-

https://youtu.be/kFgNMnApZ3U?si=Wk1rikDEXI2Uamk5

幻想という名の洗濯 ― フランソワ・ブーシェ《洗濯女》に見る甘美と矛盾

川辺に広がる穏やかな午後の光のな…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

東京国立近代美術館1-コピー-2-コピー-280x210.jpg)

最近のコメント