喬 子一覧

-

https://youtu.be/38oab_JN_AE?si=XY-z8qh4SgQAJbAO

ホワイトクラウド透明な支持体に浮かぶ精神——民俗的回帰と抽象の胎動

ワシリー・カンディンスキーは、20世…

-

https://youtu.be/hji7K2OBJxE?si=7o4bLbOnba5YzM4G

女性ライダーと青い獅子ガラスに宿る象徴——民俗的想像力と精神の二重奏

1918年に制作された《女性ライダ…

-

https://youtu.be/KKwnbKmnKUE?si=PAg0w9mJMk1_Qv05

丘の女性ライダー民俗的想像力と抽象への助走——1918年、カンディンスキーの静かな転回

1918年に制作…

-

https://youtu.be/RVjakwmiATs?si=HXYyA5f2JE0zaz_U

黄金の雲民俗と精神が交差する抽象の胎動

《黄金の雲》(1918年)は、ワシリー・カンディンスキーの芸術が…

-

https://youtu.be/sNvuyJ-I4_U?si=RZ-Xl4IaZnThMC3a

暮色精神の黄昏にひらく抽象の静域

《暮色》(1917年)は、ワシリー・カンディンスキーの抽象芸術が、外的…

-

https://youtu.be/VjGqQ88uSTU?si=21JCNQtIH2tk624p

構図(風景)戦時の内奥に響く抽象の胎動

一九一五年に制作された《構図(風景)》は、ワシリー・カンディンス…

-

https://youtu.be/yqffNsQoeF4?si=ITBZBd_A36hxF86Z

白の上に沈黙が孕む生成の音楽

ワシリー・カンディンスキーが一九二〇年に描いた《白の上に(1)作品番号22…

-

https://youtu.be/IG78yKyV7Zs?si=LIKcJWlWK4YcUCWz

極楽井交差する聖性と静寂のかたち

小林古径が一九一二年に描いた《極楽井》は、日本近代絵画が精神性という不…

-

https://youtu.be/yIOn3f0w0fI?si=N9JZ7pOuCyvnl3ag

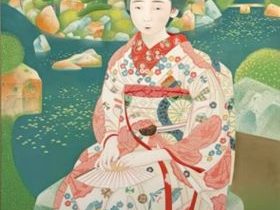

舞妓林泉近代日本画における秩序と抒情の臨界

大正十三年に制作された土田麦僊の《舞妓林泉》は、日本画が近代…

-

https://youtu.be/_Ftg0D0itpg?si=eCTnxVSHXLp6r3kw

和春鈴木主子 屏風にひらく近代の春景

鈴木主子の《和春》(1936年)は、昭和前期の日本画が到達した一つ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント