喬 子一覧

-

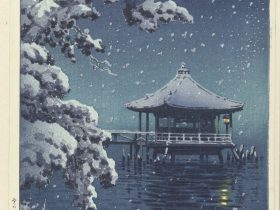

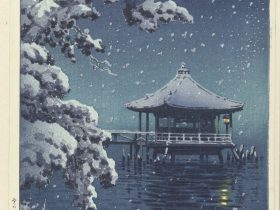

1934年に土屋光逸(Tsuchiya Kôitsu)によって制作された作品「雪の中の堅田の浮き屋」は、彼の代表的な作品の一つで、日本の浮世絵の伝統を継承しながらも、新たな視覚的なアプローチを示した作品として評価されて…

-

豊原周延の1895年の作品「墨田川の両岸を結ぶ渡し舟」は、日本の浮世絵の一部であり、江戸時代から明治時代への時代の変遷を反映した作品の一つです。この絵画は、当時の東京(江戸)の風景を描いており、特に墨田川とその周辺の風…

-

この兜中のボウル(星兜鉢)は、鎌倉時代にさかのぼります。兜(星兜)の一部で、鎌倉時代の装備や防具の一部として使用されました。兜中のボウルは、その名前が示すように、兜の頭部のボウル部分です。このボウルは、一般的に頭の保護…

-

江戸時代、特に徳川幕府の支配下で、笙(しょう)は日本の音楽文化において重要な楽器として存在しました。徳川幕府が江戸時代を支配し、平和な時代を築いたことから、日本の芸術と文化が繁栄しました。笙は、この時期に雅楽(宮廷音楽…

-

江戸時代、陣羽織り(じんばおり)は特に日本の武士や貴族が着用した重要な衣服の一つでした。この特定の陣羽織りは、富士山のような神聖な火山のデザインを特徴とし、また、19世紀において日本で最も力強い大名の一つである森家の家…

-

江戸時代、大高檀紙見本帖(おおだかだんし けんぽんちょう)は、日本の書道や紙の見本帖(サンプル帳)の一つでした。この見本帖は、檀紙(だんし、楮紙の一種)のさまざまな種類と品質を示すために制作されました。以下は、大高檀紙…

-

名称:特別展【光影浮空-欧州絵画500年】会期:2020年9月29日-2021年1月3日会場:成都博物館-一階-特別展ホール住所:四川省成都市青羊区小河街1号主催:成都博物館、インディアナポリス美術館

カミーユ・…

-

江戸時代、信号バトン(祭拝、サイハイ)とその収納ボックスは、軍の指揮官が攻撃の合図をするために使用されたり、階級の象徴として持ち歩かれたりする武具として存在しました。以下は、この武具についての詳細です:

用途:…

-

名称:特別展【光影浮空-欧州絵画500年】会期:2020年9月29日-2021年1月3日会場:成都博物館-一階-特別展ホール住所:四川省成都市青羊区小河街1号主催:成都博物館、インディアナポリス美術館

ジョン・ブ…

-

この巻物は、室町時代に制作されたもので、釈迦牟尼(Prince Shakyamuni)が人間の苦しみを体験した後、宮殿生活を捨てる場面を描写しています。右下には、釈迦牟尼の父であるシュッダーダナ王(King Shudd…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント