喬 子一覧

-

「スノーボール」(Sneeuwbal)は、歌川豊国(二代目)が制作した浮世絵の一作品です。この作品は、歌川豊国(二代目)が描いた美人画の中でも特に有名で、以下に詳細を説明します。

タイトルと制作時期:

…

-

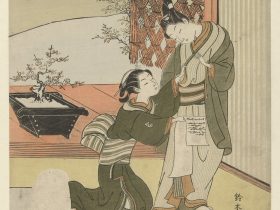

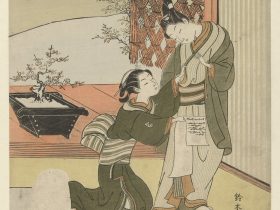

江戸時代、鈴木春信(Suzuki Harunobu)の「手紙を持つ若いカップル」は、浮世絵(ukiyo-e)の一作品で、特に美人画の分野で知られています。以下に、この作品についての詳細を説明します:

スタイルと…

-

「和国百女」("Wa-kuni Hyakujo")は、江戸時代の日本(17世紀末頃、約1695年頃)に制作された木版印刷の書籍です。この書籍は、日本の浮世絵師である菱川師宣(Hishikawa Moronobu)によっ…

-

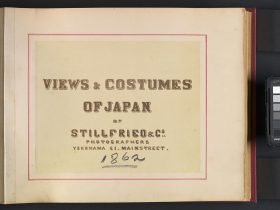

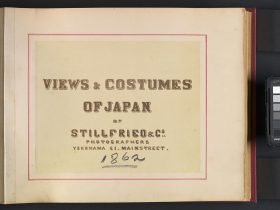

アルバム「日本の風景と衣装」(Album "Views and Costumes of Japan")は、オーストリアの写真家であるライマンド・フォン・シュティルフリード(Raimund von Stillfried)…

-

「書斎キャビネット(Secretary cabinet)」は、約1735年に制作されたもので、イギリスの文化に属します。この家具は、オーク(oak)、パイン(pine)、クルミ(walnut)からなり、赤、金、銀のジャ…

-

鈴木春信(Suzuki Harunobu)による「布を洗う女性」は、浮世絵(ukiyo-e)として知られる日本の木版画の一つです。この作品は、18世紀の後半から19世紀の初めに制作されたもので、浮世絵の中でも特に美人画…

-

「刀拵(つば)」は、19世紀の日本、江戸時代に製作された刀装具で、装飾家である本庄義胤(Honjō Yoshitane)によって制作されました。以下はこの刀拵に関する詳細情報です:

製作者: 本庄義胤(Honj…

-

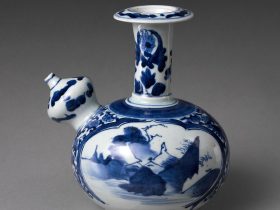

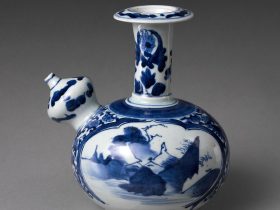

江戸時代の「風景模様注ぎ口付き壺(for European market)」は、江戸時代の陶磁器で、ヨーロッパ市場向けに制作されたものです。以下はこの作品に関する詳細情報です:

制作時期: この注ぎ口付き壺は江…

-

江戸時代の「花瓶紋皿」は、18世紀に中欧の市場向けに制作された日本の硬質磁器の作品です。以下はこの作品に関する詳細です:

制作年代: この皿は1770年に制作されました。

文化: この陶磁器は、中欧市場向…

-

江戸時代の「中国司馬光物語皿」は、日本で作成された陶磁器で、ヨーロッパ市場向けに制作されたものです。以下はこの作品に関する詳細です:

制作年代: この皿はおおよそ1700年から1720年ごろに制作されました。江…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント