喬 子一覧

-

1836年から1838年に制作された作品「月の陰忍び逢う夜 湯上がり」("Tsuki no kage shinobi au yo yuagari")は、歌川国貞(一世)による浮世絵の一部です。この作品は、美人画のジャン…

-

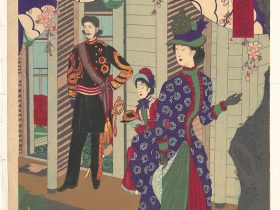

明治時代、橋本周延(Yōshū Hashimoto Chikanobu)による「上野公園開花図」(Ueno Kōen Kaika-zu)は、日本の浮世絵で、明治時代に上野恩賜公園(通称、上野公園)で行われる桜の花見の様…

-

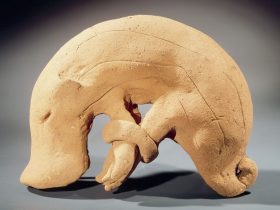

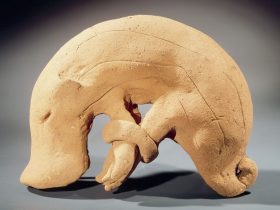

「埴輪猪」(はにわいのしし)は、日本の古代史と考古学に関連する要素です。埴輪は、古代日本の古墳に関連する陶器や土偶の一種で、埋葬儀礼に使用されたものと考えられています。埴輪はさまざまな形状を持っており、動物や人間の姿を…

-

「叭々鳥図屏風」(ぱっぱちょうずびょうぶ)は、桃山時代に制作されたとされる、鳥を描いた屏風のことを指します。桃山時代は、安土桃山時代とも呼ばれ、16世紀末から17世紀初頭にかけての日本の歴史時代です。この時代は、戦国時…

-

「秋夜長物語絵巻」(Akuyona Monogatari Emaki)は、室町時代に制作された物語絵巻の一つです。室町時代は日本の歴史の中で、14世紀から16世紀にかけての時期を指します。この絵巻は、物語を視覚的に伝え…

-

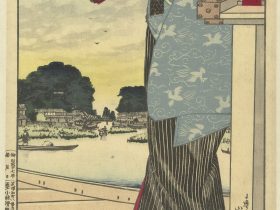

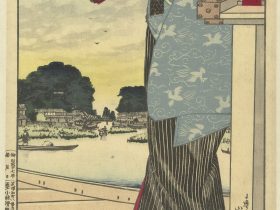

小林清親(Kobayashi Kiyochika)による「隅田川から見た松千山の遠景」は、日本の浮世絵(うきよえ)として知られる版画の一つです。以下はこの作品に関する詳細情報です:

作家:小林清親(1847年-…

-

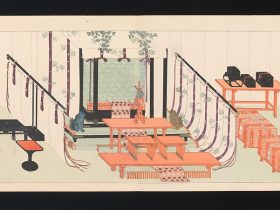

明治時代、古谷紅麟(ふるや こうりん、Furuya Kōrin、1875年–1910年)によって制作された「旧儀装飾十六式図譜(Woodblock printed book (orihon, accordion-sty…

-

江戸時代、流光斎如圭(Ryūkōsai Nyokkei)による「おはや 花桐四声」(Ohaya: Kagiri no Yūgen, Chō no Miyabi, Kin no Motoi, and Chirinuru …

-

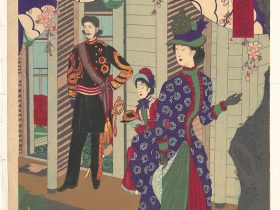

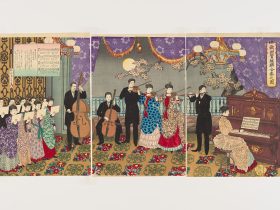

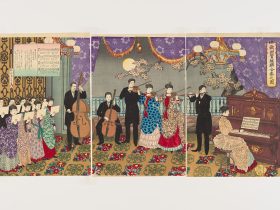

明治時代、芳州(橋本)周延(Yōshū Hashimoto Chikanobu、1838年-1912年)は、「欧州管絃楽合奏之図」(Ōshū Kan-gen-gaku Gassō no Zu)という作品を制作しました。…

-

「諸鳥十二禽」(しょちょうじゅうにきん)は、江戸時代の日本で活動した鳥文斎栄之(とりぶんさい えいし)という画家によって制作された美術作品の一部です。この作品は、日本の鳥をテーマにしたシリーズの一部で、「尾長鳥」(おな…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント