喬 子一覧

-

https://youtu.be/q-WyjZZvzjc?si=MmD26fpPbeek0Jcn

ガラスに宿る古典の夢シャルル・ルペックと《ヴィーナスが描かれた脚付盃》

19世紀フランスの装飾芸術は、…

-

https://youtu.be/qaoXOovlwvI?si=XMb6eo8VtpqUvwNx

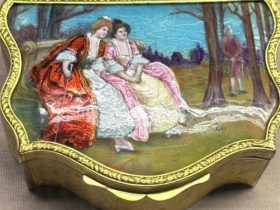

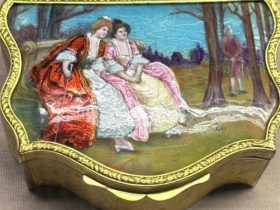

公園で語らう二人の女性の小箱―アール・ヌーヴォー、都市の抒情を宿す掌中の情景―

19世紀末から20世紀初…

-

https://youtu.be/usTgD7dgpJI?si=3kktb7xmLUbcJQCT

女性像の小箱―アール・ヌーヴォー、自然と夢想の凝縮―

20世紀初頭、ヨーロッパの芸術は大きな転換点に立っ…

-

https://youtu.be/ReZecj9Lf7s?si=td0LqDGJoTVLIxEy

マルタン夫人の肖像小箱―ベル・エポックを封じた掌上の宇宙―

1907年、パリの空気が最も澄んだ光を帯びて…

-

https://youtu.be/Hhb--rlBfpM?si=21uW-hbhHU9DH6RT

白磁と光彩の邂逅十九世紀後半ヨーロッパにおけるマイセンとエマーユ小箱の精神史

十九世紀後半のヨーロッパは…

-

https://youtu.be/uCRTrkbAoTw?si=XI4YO3pq2Oo-nb88

神々の女王の肖像レヴィ・コブレンツと十九世紀神話装飾小箱の美学

十九世紀後半のヨーロッパは、過去への憧憬…

-

https://youtu.be/Hw6ANvQp7WY?si=pnZSk85kTIgRGPjW

愛の泉の小宇宙十九世紀ヨーロッパ装飾美術におけるピルケースの詩学

十九世紀という時代は、美術と工芸が分か…

-

https://youtu.be/j9KL0Mm2YsQ?si=yNgSVbsLVknMSnfz

掌に咲く世紀末の夢アール・ヌーヴォー装飾芸術にみる《薔薇と女性の宝石小箱》

1900年前後、ヨーロッパの…

-

https://youtu.be/HbhgaQhnKtY?si=pwA5zuMw_6F0nQM-

掌中の祈りの容れ物19世紀装飾工芸にみる《聖女ファビオラのピルケース》

19世紀後半のヨーロッパは、技術…

-

https://youtu.be/XKcSDI2v8Gg?si=D_K3GD3j6SMZAdva

卓上にひらく私的聖域19世紀ヨーロッパ装飾工芸にみる《聖女ファビオラの飾りトレー》

19世紀後半のヨーロ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント