喬 子一覧

-

「褐釉陶狗」は、唐代(618年から907年)に中国で制作された陶器であり、茶色の釉薬が施されています。この作品は、7世紀から9世紀にかけての時期に属しています。

陶器は、中国の工芸品が発展した時代である唐代におい…

-

「三彩馬夫俑」は、唐代(618年–907年)に制作された作品で、8世紀のものです。中国の文化に根ざしたこの陶器は、三彩釉(さんさいゆう)を施した陶器で作られています。

この作品は、馬と馬に乗った馬夫(馬を扱う者)…

-

「三彩陶碗」は、唐代(618年–907年)に制作された作品で、8世紀のものです。中国の文化に根ざしたこの陶器は、成形された装飾と三彩釉(さんさいゆう)を使用しています。

この陶碗の特徴は、その装飾と彩色にあります…

-

この作品は、清代(1644年–1911年)に制作されたもので、「蓬莱仙境象徴小さな山々」と呼ばれています。中国の文化に根ざしたこの作品は、翡翠(Emerald)という素材で作られています。

作品の特徴的な要素は、…

-

「銀勺」は、中国の唐代(618年から907年)の作品で、8世紀に制作されました。銀製で、全長は約13インチ(33センチ)です。

この勺(しゃく)は、古代中国の食器の一種であり、銀で作られています。唐代において銀製…

-

「四神紋瓦當(白虎/朱雀)」は、中国の西漢時代(紀元前206年から紀元9年)の作品です。直径は約7 1/4インチ(18.4センチ)です。

この作品は、四神(四神獣)の一部である白虎と朱雀の紋章が彫刻された瓦當(が…

-

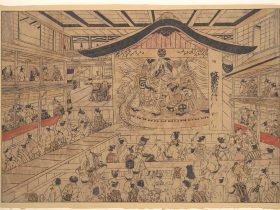

奥村政信の「紋尽名古屋曽我」は、江戸時代の1748年(延享5年)に制作された木版画(錦絵)です。作品は紙に墨と色彩を用いて制作されました。

この作品は横大判で、寸法は約12 x 7インチ(30.5 x 17.8セ…

-

この彫像は、江戸時代から明治時代にかけて制作されたもので、日本の文化を代表する作品です。木製の彫刻で、高さは約12.75インチ(32.4センチ)です。

彫像は、短い掛け衣と草鞋を身に着けた老人の姿を描いており、肩…

-

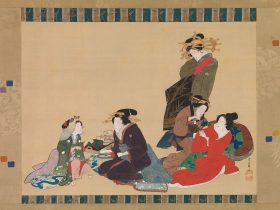

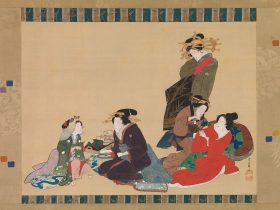

「五美人図」は、江戸時代の画家である蹄斎北馬によって1840年に制作された絵巻物です。この作品は、絹に墨と色彩を使って描かれた掛軸です。

作品は「五美人」と呼ばれる美しい女性たちを描いたものであり、それぞれが異な…

-

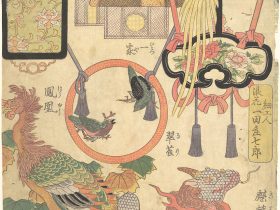

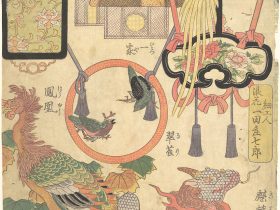

「籠細工 浪花細工人一田庄七郎」は、江戸時代の1819年に歌川国貞(うたがわくにさだ)によって制作された木版画です。作品は、日本の文化を代表する芸術形式である細密な木版画で描かれています。

この作品は、一田庄七郎…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント