喬 子一覧

-

「遼 鎏金青銅五髻文殊菩薩像」は、中国の美術品の中でも特に貴重な作品の一つです。髻の五つの結び目は、知恵の菩薩に捧げられる祈りで使われるサンスクリットの呪文「a-ra-paca-na」の五つの音節を表しています。それぞ…

-

「元末明初 象牙雕螭龍圓牌」というのは、中国の美術品や工芸品の分野で見られる、非常に貴重な作品の一つです。この円盤は、他の家具や仕切りなどの装飾品として使われた可能性もありますし、独立した芸術作品として機能した可能性も…

-

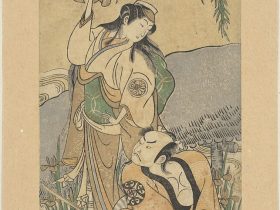

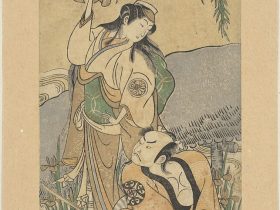

「シーン・フロム・ア・ドラマ」は、日本の江戸時代の浮世絵師、一筆斎文調(いっぴつさいぶんちょう)によって制作された作品です。一筆斎文調は、1765年から1792年頃に活躍した浮世絵師であり、その作品は江戸時代の日本の社…

-

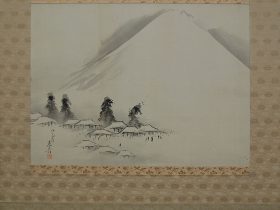

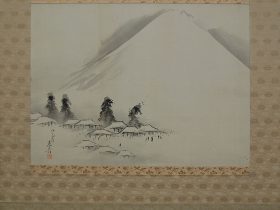

「冬の富士山」は、日本の画家である柴田是真(しばたぜしん)によって描かれた絵画です。柴田是真は、明治時代(1868年から1912年)に活躍した画家であり、その作品は日本の伝統的な美意識と西洋の影響を融合させたもので知ら…

-

「山の小川にいる鹿」は、日本の画家瀧和亭(たきかてい)によって描かれた作品です。滝海堂は明治時代に活躍した画家で、生涯を通じて自然や動物をテーマにした作品で知られています。この作品は1896年1月に制作されました。

…

-

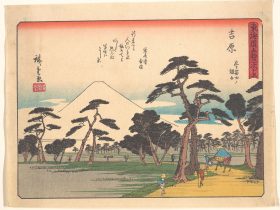

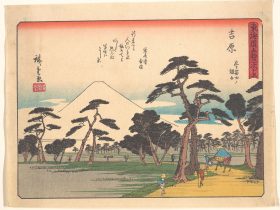

「東海道五十三次 吉原 左に富士ノ縄手」は、歌川広重(日本、江戸[現在の東京]1797年〜1858年)による浮世絵作品です。制作年は20世紀初頭ですが、広重が生きた時代に制作されたものの再版や模写の可能性もあります。こ…

-

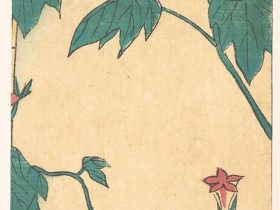

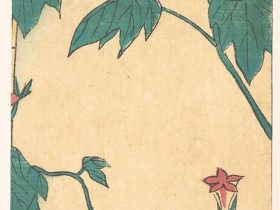

「朝顔と鳥」は、歌川広重(日本、江戸[現在の東京]1797年〜1858年)による浮世絵作品であり、江戸時代(1615年〜1868年)の作品です。制作年は1840年から1850年の間と推定されています。この作品は日本の文…

-

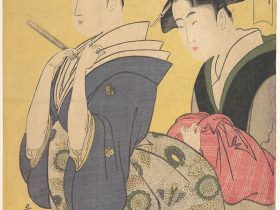

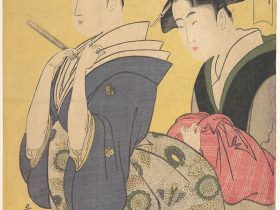

「娘日時計 申ノ刻」は、喜多川歌麿(日本、約1754年〜1806年)による浮世絵作品であり、江戸時代(1615年〜1868年)の作品です。制作年はおよそ1795年とされています。この作品は日本の文化を反映しており、木版…

-

「徳兵衛はどこにいますか?」は、桃川紫光II(日本、活動年代約1797年〜1810年)による浮世絵作品であり、江戸時代(1615年〜1868年)の作品です。制作年はおよそ1800年とされています。この作品は日本の文化を…

-

「石段の上のバルコニーに立つ少女」は、鈴木春信(日本、1725年〜1770年)による浮世絵作品であり、江戸時代(1615年〜1868年)の作品です。制作年はおよそ1768年とされています。この作品は日本の文化を反映して…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント