喬 子一覧

-

「剔紅昇平宝盒一対」は清朝(1644年–1911年)、乾隆時代(1736年–1795年)に制作された中国の作品です。この作品は彫刻された赤漆器で、高さは約10.5センチメートル、直径は約20.6センチメートルです。

…

-

「角雕和合二仙」は清代(1644年–1911年)の19世紀に中国で制作された作品です。この作品は角(つの)で作られており、基部を含めた高さが約8.9センチメートル、幅が約6.4センチメートル、奥行きが約3.8センチメー…

-

「琥珀佛手盒」は清代(1644年–1911年)の19世紀に中国で制作された作品です。この作品は琥珀(こはく)で作られており、盒の形状は「佛手」という植物の実を模しています。

琥珀は樹脂化した化石であり、美しい黄色…

-

「景徳鎮窯黄地粉彩花卉碗」は清代道光帝時代(1821年から1850年)の作品であり、以下に詳細な説明をします。

時代と文化: この碗は清代の景徳鎮窯で製作された作品で、道光帝時代は清朝の後期にあたります。この時…

-

「長寿の桃を捧げる仙人たちの花瓶」は、清代康熙時代(1662年から1722年)の作品であり、以下に詳細な説明をします。

時代と文化: この花瓶は清代の典型的な作品で、康熙時代は清朝初期の芸術と文化が栄えた時期で…

-

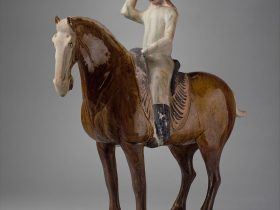

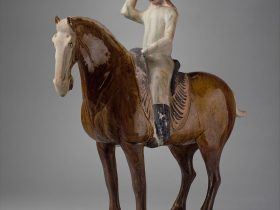

「三彩陶騎馬俑」は、中国唐代(618年から907年)初期の作品であり、以下に詳細な説明をします。

時代と文化: 唐代は中国史上、文化と芸術が最も栄えた時期の一つです。この時代は詩文の盛行や科学技術の発展とともに…

-

「青銅壺」は、中国西周時代(紀元前1046年から紀元前771年)の作品であり、以下に詳細な説明をします。

時代と文化: 西周時代は中国の青銅器文化が最も栄えた時期の一つです。この時代には、青銅器が宗教的・儀式的…

-

「赫蓮子悦と500人の信仰団体によって委託された碑文」は、中国の東魏時代(534年から550年)に制作された作品です。以下に詳細な説明をします。

時代と文化: 東魏時代は中国の北朝時代の一つであり、北魏の分裂後…

-

「明王上宮忠孝図卷」は、中国明代(1368年から1644年)の作品で、王上公(16世紀活躍)による作品です。以下に詳細な説明をします。

作品の概要: 「明王上宮忠孝図卷」は手巻で、紙に墨で描かれた作品です。王上…

-

「掐絲琺瑯仿古方尊」は、中国の晚明時代(1368年から1644年)から清代初期(1644年から1911年)にかけての作品で、17世紀に制作されました。以下に詳細な説明をします。

時代と文化: この作品は晚明時代…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント