喬 子一覧

-

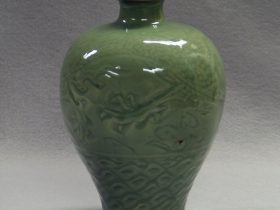

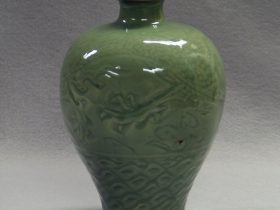

「龍紋梅瓶」は、中国の元代(1271年–1368年)の作品であり、龍泉窯(Longquan ware)として知られる青磁器です。

この梅瓶は高さ約21.6 cmで、緑青釉(せいせいゆう)の下に彫刻された装飾が施さ…

-

「鳳凰紋皿」は清代康煕時代(1662年–1722年)の作品であり、中国の文化的な陶磁器です。この皿は景徳鎮焼きと呼ばれる陶磁器で、青花釉下彩(せいはげんかしたさい)という技法で制作されています。

景徳鎮は中国で最…

-

「掐絲琺瑯纏枝蓮紋薰爐」は清代乾隆時代(1736年–1795年)の作品で、中国の文化的な美術品です。この薰爐は掐絲琺瑯という技法で作られており、琺瑯が嵌め込まれた銅製の台座に立っています。

掐絲琺瑯とは、金属の表…

-

「掐絲琺琅英雄双聯瓶」は清代(1644年–1911年)の18世紀に中国で制作された作品です。この作品は掐絲琺瑯で作られており、高さ約21.6センチメートル、幅約9.8センチメートル、奥行き約8.3センチメートルです。

…

-

「彩絵石雕菩薩頭像」は北魏(550年–577年)の時代、約565年から575年頃に中国で制作された作品です。この彫刻は石灰岩で作られており、彩色が施されています。寸法は高さ約38.1センチメートル、幅約28.6センチメ…

-

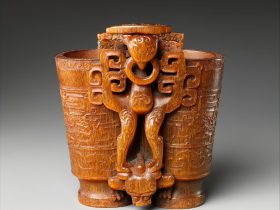

「犀角雕虎溪三笑杯」は清代(1644年–1911年)、乾隆時代(1736年–1795年)の18世紀に中国で制作された作品です。この杯は犀角で彫刻されており、高さは約10.2センチメートル、台座を含めると約18.7センチ…

-

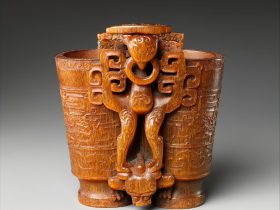

「犀角雕合巹杯」は清代(1644年–1911年)、乾隆時代(1736年–1795年)の18世紀に中国で制作された作品です。この作品は犀角で彫刻されており、高さ約9.5センチメートル、幅約8.3センチメートル、奥行き約7…

-

「銅胎掐絲琺瑯鸚鵡」は清代(1644年–1911年)、乾隆時代(1736年–1795年)の中頃に制作された作品です。この作品は銅胎に掐絲(ちぎりし)技法で琺瑯を施したもので、高さ約22.5センチメートル、幅約16.5セ…

-

「白玉嬰戲合卺杯」は清代(1644年–1911年)の18世紀に中国で制作された作品です。この作品はヒスイ(ネフライト)で作られており、高さ約9.5センチメートル、幅約20.3センチメートル、長さ約14.2センチメートル…

-

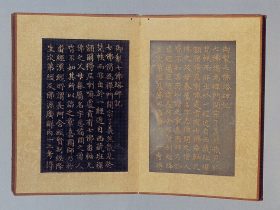

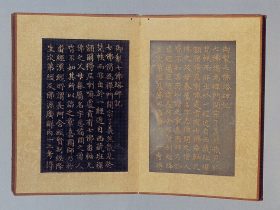

「御製七佛塔碑記 玉冊」は清代(1644年–1911年)の18世紀に中国で制作された作品です。この作品はヒスイ(ネフライト)で作られており、高さは約14.1センチメートル、幅は約9.5センチメートル、長さは約4センチメ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント