喬 子一覧

-

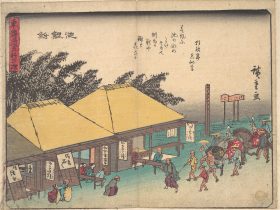

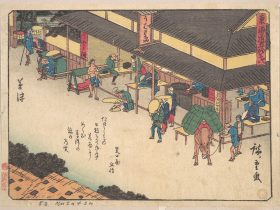

「東海道五十三次 池鯉鮒」は、歌川広重による浮世絵の一作品で、日本の江戸時代に製作された「東海道五十三次」というシリーズの一部です。

この作品は、現在の静岡県浜松市池鯉鮒付近の風景を描いています。池鯉鮒は東海道沿…

-

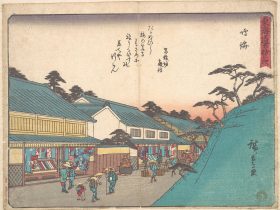

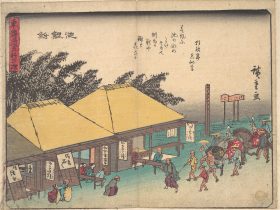

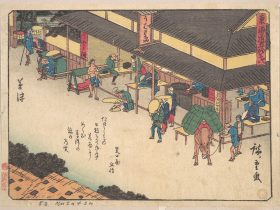

「東海道五十三次 鳴海」は、歌川広重による浮世絵の一作品で、日本の江戸時代に製作された「東海道五十三次」というシリーズの一部です。

この作品は、現在の愛知県名古屋市鳴海町(鳴海宿)の風景を描いています。鳴海は東海…

-

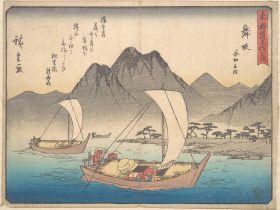

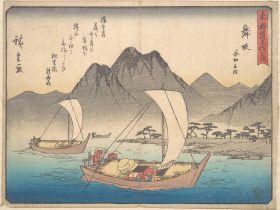

「東海道五十三次 舞阪」は、歌川広重による浮世絵の一作品で、日本の江戸時代に製作された「東海道五十三次」というシリーズの中の一つです。

この作品は、現在の三重県桑名市舞阪町(舞阪宿)の風景を描いています。舞阪は東…

-

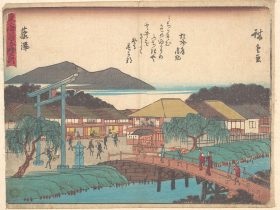

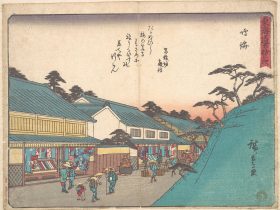

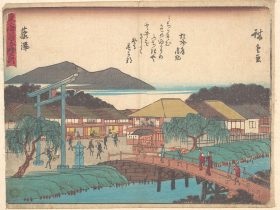

「東海道五十三次 藤沢」は、歌川広重による浮世絵の一作品で、日本の江戸時代に製作された「東海道五十三次」というシリーズの一部です。

この作品は、神奈川県藤沢市の風景を描いています。藤沢は東海道沿いの宿場町であり、…

-

「東海道五十三次 草津」は、歌川広重によって製作された浮世絵の一作品で、日本の江戸時代中期から後期にかけて制作された「東海道五十三次」というシリーズの中のひとつです。

この作品は、草津宿として知られる群馬県草津町…

-

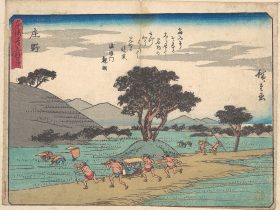

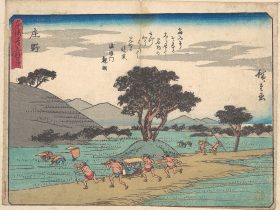

「東海道五十三次 庄野」は、歌川広重によって製作された浮世絵の一作品で、日本の江戸時代に描かれた東海道沿いの宿場町をテーマにしたシリーズの一部です。

この作品は、現在の三重県鈴鹿市庄野付近の風景を描いています。庄…

-

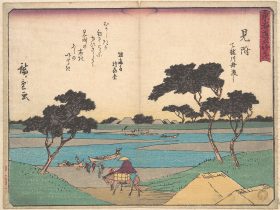

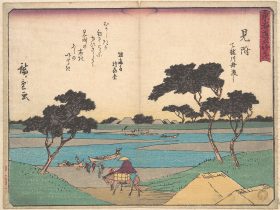

「東海道五十三次 見附」は、歌川広重による浮世絵の一作品で、日本の江戸時代に製作された「東海道五十三次」というシリーズの一部です。

この作品は、現在の静岡県磐田市(旧見附宿)の風景を描いています。見附は東海道沿い…

-

「東海道五十三次 戸塚」は、歌川広重による木版画のシリーズ作品で、江戸時代の日本における東海道沿いの宿場町を描いたものです。広重の「東海道五十三次」シリーズは、日本の風俗や風景を詳細に描写し、その美しさと技巧で知られて…

-

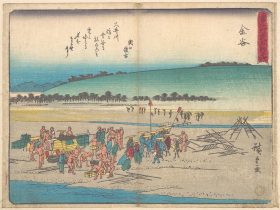

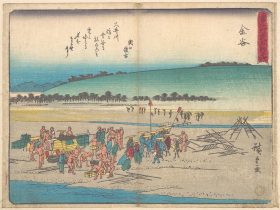

「東海道五十三次 金谷」は、歌川広重による江戸時代の木版画シリーズ「東海道五十三次」の作品です。このシリーズは、東海道沿いの53の宿場町を描いたものであり、広重の代表作の一つとして知られています。

「金谷」(かな…

-

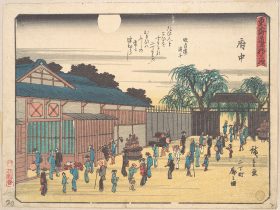

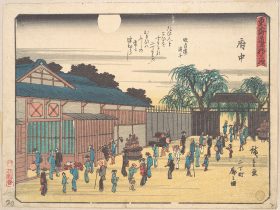

「東海道五十三次 府中」は、歌川広重による木版画のシリーズ作品で、江戸時代の日本における東海道沿いの宿場町を描いたものです。府中(ふちゅう)は、現在の東京都府中市に位置する宿場町であり、東海道沿いに位置する重要な交通拠…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント