金 一一一覧

-

「江戸時代(Porcelain painted with cobalt blue under transparent glaze (Hizen ware))人物風景花瓶」は、透明釉の下にコバルトブルーで描かれた磁器製の…

-

「青磁染付団栗柏の葉文皿」は、青磁の釉薬と下絵青(染付け)で装飾された磁器製の皿を指します。これは江戸時代の日本で作られた肥前焼(肥前陶磁器)の作品で、特定の技法と様式に基づいています。

「青磁染付団栗柏の葉文皿…

-

「鎌倉時代 快慶作」の地蔵菩薩立像は、日本の鎌倉時代に活動した彫刻家である快慶によって制作された作品です。この像は、漆塗りのヒノキ材をベースにしており、彩色、金箔、切金、そして象眼(鉱物を象眼状に研磨したもの)が使用さ…

-

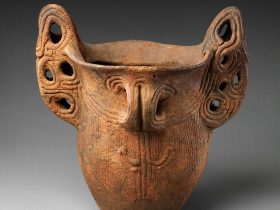

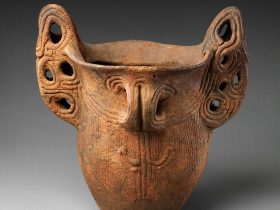

縄文時代の中期に作られた把手付深鉢形土器は、縄文文化の特徴的な陶器の一つです。文時代の中期は、紀元前3000年頃から紀元前1000年頃までの時期に相当し、縄文文化が進化し、社会的・経済的な変化が起きる時期とされています…

-

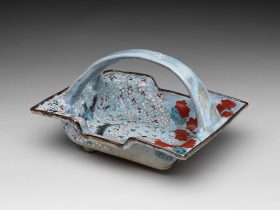

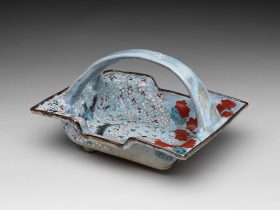

江戸時代に活躍した陶芸家、仁阿弥道八(にあみ どうはち)による「Handled tray with cherry blossoms and maples」は、桜と紅葉が描かれた取手つきの盆の作品です。仁阿弥道八は、日本…

-

縄文時代後期の亀ヶ岡様式の「Head of a Figure (Dogū)」は、日本の縄文時代に作られた土偶(どぐ)の像の一部である頭部のことを指します。土偶は、縄文時代に作られた人間や動物の形をした陶製の彫刻で、宗教…

-

縄文時代後期の土偶は、縄文時代後期に作られた陶磁器の彫刻像を指します。これらの土偶は、縄文時代の日本の文化や信仰に関連しており、宗教的な意味合いや儀式的な用途を持っていたと考えられています。特に、豊穣を祈願したり、生命…

-

縄文時代後期の女性立土偶は、縄文時代後期に日本で作られた陶磁器の彫刻像で、女性の姿を表現したものです。これらの土偶は、縄文時代の文化や信仰、生活様式に関連しており、豊穣や生命力を象徴するために使用されたと考えられていま…

-

縄文時代後期の「女性土偶」は、縄文時代の後期に北本州の東北地方で作られた陶磁器の彫刻像で、女性の姿を表現したものです。これらの土偶は、豊穣や生命力を象徴するために使用されたと考えられています。具体的には、ある種の宗教的…

-

縄文時代の「火焔土器」(かえんどき)は、「炎縁土器」とも呼ばれ、縄文時代に日本で作られた陶器の一種です。特に縄文時代後期に見られる装飾的な特徴を持っています。

「火焔土器」は、その名前が示す通り、口縁部分が炎のよ…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント