金 一一一覧

-

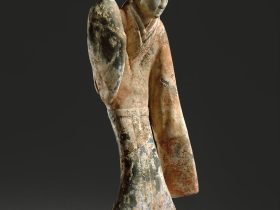

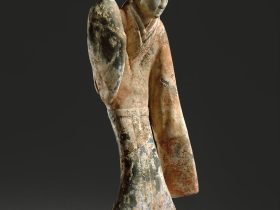

前漢時代における彩絵陶舞俑(とうぶよう)は、中国の古代の陶磁器であり、墓や葬儀の際に使用される踊る人形のことを指します。

この彫刻は、袖を一方は引き上げ、もう一方は地に引きずりながら、優しく身をかがめ、ひとつの踵…

-

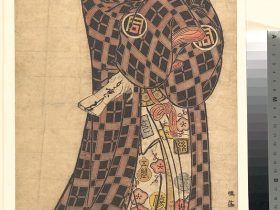

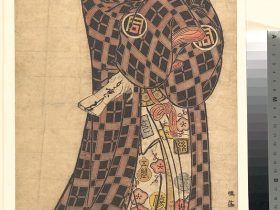

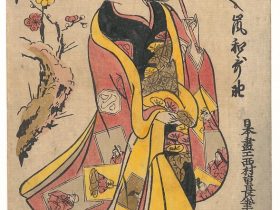

「The Actor Sanogawa Ichimatsu I Standing(初代佐野川市松立像)」は、江戸時代の浮世絵師、石川豊信(Ishikawa Toyonobu)による作品です。

この作品は、初代佐野…

-

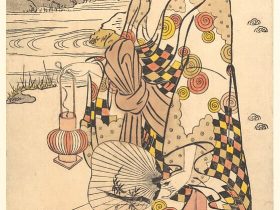

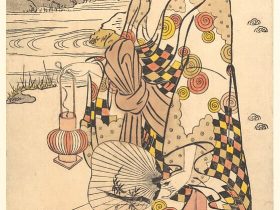

石川豊信(Ishikawa Toyonobu)は、江戸時代の浮世絵師で、18世紀に活躍しました。

「Young Lady in Summer Attire(夏の装いの若い女性)」は、彼の作品の一つで、夏季の装いに…

-

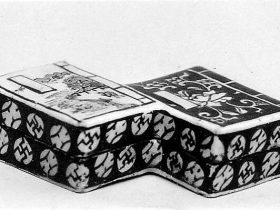

江戸時代の彫刻家である永久宗忠(通称: 長久、Nagahisa)が制作した「Netsuke of Three Rats(三匹の鼠の根付)」は、江戸時代の日本で作られた小さな彫刻品で、主に着物の帯に付ける装飾品として用い…

-

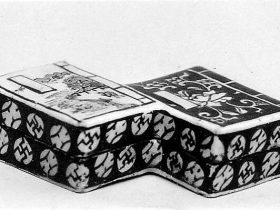

湯雪斑湖(Yusetsu Banko)は、江戸時代の陶芸家で、坂東の陶芸である「坂東焼(Banko ware)」で知られています。

「Incense box(香合)」は、香を収めるための容器であり、日本の文化では…

-

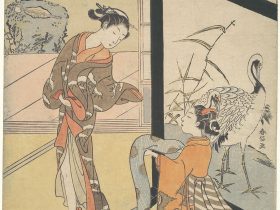

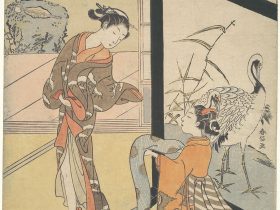

「遊女と新造」は、江戸時代の日本の浮世絵師、鈴木春信(Suzuki Harunobu)による作品です。

鈴木春信は、18世紀に活躍した浮世絵師で、彼は美人画を得意としました。彼の作品は、繊細な色使いや女性の優雅な…

-

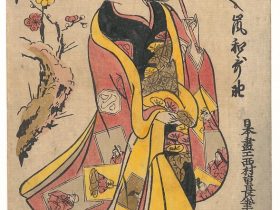

「The Actor Arashi Wakano(嵐若七)」は、江戸時代の日本の浮世絵師、西村重長(Nishimura Shigenaga)による作品です。西村重長は17世紀後半から18世紀初頭にかけて活躍した浮世絵師…

-

「Group of Four Women(四人の女性の集まり)」は、江戸時代の日本の浮世絵師、奥村政信(Okumura Masanobu)による作品です。奥村政信は、17世紀後半から18世紀初頭にかけて活躍しました。

…

-

「An Umbrella Jump(傘飛び)」は、江戸時代の浮世絵師磯田湖龍斎(Isoda Koryūsai)による作品です。磯田湖龍斎は、18世紀に活躍した日本の浮世絵師で、主に美人画や風俗画を手がけました。

…

-

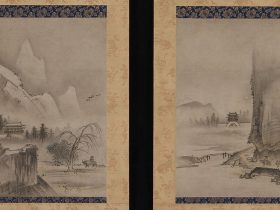

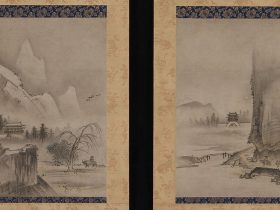

「瀟湘八景中の二景図」は、中国の文学や風景画における古典的なテーマである「瀟湘八景」を描いた作品で、日本の室町時代に制作されたものです。このテーマは中国南部の瀟湘(しょうしょう)地域を中心に展開され、その美しい風景が詩…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント